Le graphène est au cœur du sujet de votre article récemment publié dans la prestigieuse revue Nature. Depuis sa découverte en 2004, ce matériau intéresse de près nombre de chercheurs. Quel est son intérêt pour la science et plus particulièrement pour vos recherches ?

Emmanuel Baudin : Le graphène est le matériau de tous les superlatifs : C'est un cristal fait d'atomes de carbone organisés selon un réseau en nid d'abeille et qui ne fait qu'un atome d'épaisseur. Il est 100 fois plus résistant que l'acier, il peut supporter des courants électriques qui détruiraient n'importe quel autre matériau, il est souple et quasiment transparent. Aussi, il n'est pas étonnant qu'il fasse l'objet de nombreuses recherches appliquées dans des domaines très variés : à titre d'exemple, on l'utilise aussi bien pour augmenter la résistance du béton, que pour fabriquer des pansements intelligents, ou des électrodes de batterie et de piles à hydrogène.

Mais c'est aussi un matériau exceptionnel pour la recherche fondamentale, car ses électrons de conduction ont deux propriétés remarquables : leur dynamique est régie par les équations des particules ultra relativistes et ils sont très découplés du cristal. Pour rendre plus parlant ce concept, on parle d'ailleurs de « gaz d'électrons », comme si le cristal n'existait même pas ! Ces deux propriétés permettent d'explorer des régimes électroniques totalement nouveaux, notamment dans notre travail, où elles permettent aux électrons d'atteindre un état stationnaire loin de l'équilibre thermique, ce qui conduit à l'émission de lumière par électroluminescence.

Vos recherches qui font l’objet de cet article ont montré que le graphène peut émettre au-delà de son incandescence naturelle en entrant dans un régime d'électroluminescence. Quelle est la différence entre les deux ?

Emmanuel Baudin : Ceux qui ont déjà manipulé une ampoule à incandescence savent à quel point elles sont chaudes lors de leur fonctionnement. C'est normal : l'émission de lumière dans ce cas est basée sur l'échauffement d'un filament métallique qui atteint près de 2500°C. À cette température, les électrons du métal émettent de la lumière dont la puissance et la couleur sont déterminées par la température atteinte par le filament. Pour les spécialistes, il s’agit du rayonnement du corps noir, ou rayonnement de Planck. C'est le même phénomène qui régit l'émission lumineuse des étoiles.

À l'inverse, les ampoules LEDs émettent en réponse au passage du courant électrique au sein d'un matériau semi-conducteur, mais l'émetteur reste froid. C'est pourquoi on peut manipuler une LED sans se brûler, même lorsqu'elle fonctionne ! Mais ce qui les rend particulièrement intéressantes, c'est que leur efficacité énergétique est aussi bien meilleure que celle des ampoules à incandescence.

Jusqu’à présent, on pensait que les métaux ne pouvaient pas être électroluminescents. Or, dans vos recherches, vous découvrez – contre toute attente – que le graphène peut le devenir…

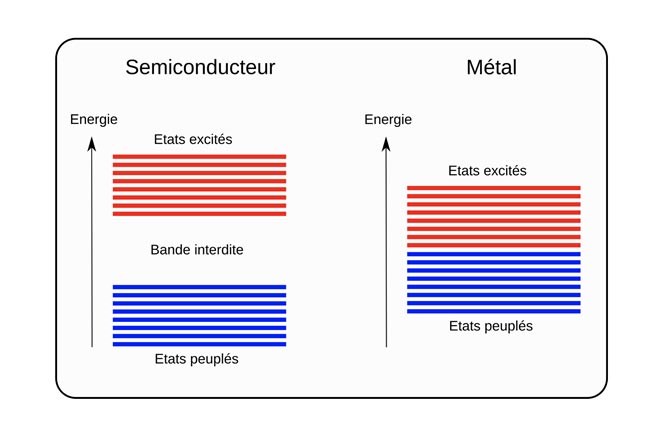

Emmanuel Baudin : L'électroluminescence est le phénomène par lequel un matériau soumis à un courant électrique émet de la lumière tout en restant froid. Ce processus se produit lorsque les électrons sont excités par le passage du courant, ce qui les propulse vers des états d'énergie plus élevée. Dans les matériaux semi-conducteurs, une « bande interdite » sépare les états de basse énergie des états de haute énergie, permettant ainsi l'accumulation d'électrons excités et l'émission de lumière.

À l'inverse, les métaux n'ont pas de bande interdite. La proximité des niveaux électroniques facilite le passage des électrons d'un état à un autre, entraînant une relaxation thermique rapide. Dans un filament métallique, bien que la température puisse être élevée, ce qui conduit à l'incandescence, la relaxation électronique empêche l'accumulation significative d'électrons excités et, par conséquent, l'électroluminescence.

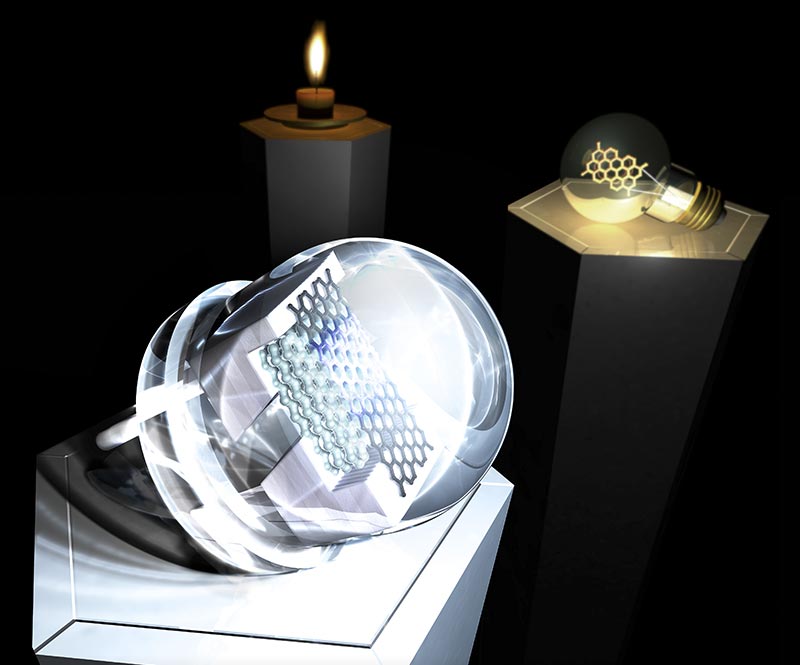

Le graphène est un « semi-métal », et il n'a pas de bande interdite, c'est pourquoi personne jusqu'ici n'avait envisagé qu'il puisse devenir électroluminescent. De nombreuses expériences avaient d'ailleurs clairement démontré son incandescence dans le visible. Mais, en utilisant du graphène de très haute qualité protégé par un cristal de nitrure de bore, on constate que ce n'est pas le cas dans l'infrarouge. En fait, la relaxation non-radiative des électrons est partiellement bloquée dans le graphène à cause de ses états électroniques très particuliers. Il s'agit donc du premier « métal » électroluminescent !

Pourquoi les métaux ne sont-ils pas électroluminescents ? |

Dans ce régime d'électroluminescence du graphène, vous avez également observé une forte augmentation du transfert d'énergie radiatif au sein de l'empilement graphène/Nitrure de Bore. Qu’est-ce que cela signifie, pour un public non averti ?

Emmanuel Baudin : Toute la puissance électrique dissipée dans le gaz d'électron du graphène doit s'échapper quelque part, mais où ? Le mécanisme principal de transfert d'énergie thermique dans les solides est la conduction thermique, qui consiste au transfert de proche en proche de l'agitation des atomes et des électrons. Dans le transfert d'énergie radiatif, c'est le champ électromagnétique qui emporte l'énergie, mais son rôle est presque toujours négligeable devant la conduction thermique. Ce n'est pas le cas dans nos dispositifs, précisément à cause du régime d'électroluminescence : le gaz d'électron très hors équilibre du graphène transmet à son support son énergie de manière hyper efficace – nous avons mesuré que celui-ci peut atteindre 70% du transfert total d'énergie – en faisant vibrer à distance les atomes partiellement chargés de Bore et d'azote de son substrat, via les tremblements qu'il produit dans le champ électromagnétique.

Pour parvenir à ces résultats, vous avez employé une technique de microspectroscopie dans le moyen infrarouge. En quoi consiste-t-elle ?

Emmanuel Baudin : Avec l'équipe de Yannick de Wilde à l'Institut Langevin, nous avons fait en quelque sorte une image thermique du dispositif, très semblable à ce que l'on peut faire dans un audit énergétique avec une caméra thermique : nous avons utilisé un microscope qui mesure l'émission électromagnétique dans le moyen infrarouge, dans la gamme spécifique où le substrat des dispositifs émet. Ainsi, la puissance émise par le substrat du fait de son échauffement (incandescence) est directement proportionnelle à la puissance qu'il reçoit lorsque le dispositif est en fonctionnement. De cette manière, nous avons pu quantifier le transfert d'énergie entre le dispositif et son support à travers son encapsulant.

Je dois ajouter que, pour pouvoir réaliser cette expérience nous avons dû fabriquer au Laboratoire de physique de l’ENS-PSL (LPENS) des dispositifs de très haute qualité qui fonctionnent dans les conditions ambiantes de température et de pression.

Que montrent les résultats de votre étude et que peut-on en conclure ? À quelles applications futures pourraient donner naissance ces résultats ?

Emmanuel Baudin : Comme je l'ai expliqué, jusqu'à présent, seuls les semi-conducteurs pouvaient émettre de la lumière par électroluminescence. Cependant, la longueur d’onde maximale de la lumière émise est directement liée à l’énergie de la bande interdite du matériau : plus cette énergie est grande, plus la longueur d’onde émise est courte. Cette limitation pose un défi pour la génération de lumière dans l’infrarouge lointain aux grandes longueurs d’onde.

A l'inverse des semiconducteurs, le graphène n'ayant pas de bande interdite, il n'est a priori pas limité en longueur d'onde. Nos expériences en cours consistent donc à essayer d'invoquer l'électroluminescence à une longueur d'onde que nous choisissons et à augmenter la puissance émise pour aller vers des sources optiques innovantes.

Sur le long terme, la flexibilité inédite de ce type de source pourrait ouvrir la voie à des applications dans les domaines de l'optique, des télécommunications et de l'électronique.

À propos d’Emmanuel Baudin

Emmanuel Baudin est maître de conférences à l'École normale supérieure - PSL depuis 2012, et un ancien étudiant, entré en 2003.

Il commence à travailler sur le graphène il y a 10 ans, par accident : « je faisais des expériences d'optique des semi-conducteurs, mais j'avais des collègues qui s'intéressaient aux propriétés électroniques du graphène, qui présentaient alors de nombreux mystères. Nos discussions m'ont emmené beaucoup plus loin que je ne l'aurais soupçonné à l'époque ! »

Le chercheur étudie actuellement l'interaction entre la lumière et la matière dans des dispositifs électroniques, faits à partir de nouveaux matériaux et soumis à des conditions extrêmes : en termes de vitesse, de courant électrique, etc. « Dans mon équipe, nous fabriquons et utilisons des transistors - ces dispositifs électroniques dont sont faits les microprocesseurs - en tant que micro-laboratoires pour étudier les propriétés des matériaux dont ils sont faits. » À titre d'exemple, Emmanuel Baudin et son équipe ont démontré que le graphène était un détecteur de lumière extrêmement rapide. « Dans de tels micro-laboratoires, nous étudions aussi des régimes très exotiques qui ont trait à la physique des hautes énergies », précise Emmanuel Baudin.

Ce qui lui plaît le plus dans son métier ? « Le croisement des expertises », indique-t-il. « Ce travail dans cet article de Nature est le fruit d'une belle et fructueuse collaboration avec l'Institut Langevin, membre de PSL, mais aussi avec l'institut d'optique à Palaiseau, l'Université de Lyon et l'INSA Lyon. », tient-il à préciser. « J'ai toujours apprécié la physique, et toutes ses branches m'intéressaient. J'ai eu l'opportunité d'explorer un vaste éventail de domaines : en tant qu'expérimentateur, j'ai travaillé sur la résonance magnétique nucléaire, l'optique quantique, l'optique non-linéaire, l'optoélectronique et le transport électronique », explique-t-il. Un voyage à travers ces disciplines rendu possible par l'ENS-PSL : « sur tous ces sujets, j'ai trouvé des interlocuteurs formidables au département de Physique, et j'ai eu la liberté de développer mon activité sur une thématique originale, tout en étant soutenu dans cette aventure », estime Emmanuel Baudin. « Ce travail est un aboutissement, le produit des talents hors norme des doctorants et post-doctorants qui ont travaillé sur ce projet, et de notre salle blanche, au sein même de l'École, qui nous permet de fabriquer ces dispositifs exceptionnels. Il a aussi été rendu possible grâce à la confiance au long cours que nous a accordé le département de physique. »