Une mémoire quantique intégrée à un protocole de cryptographie quantique : une première mondiale

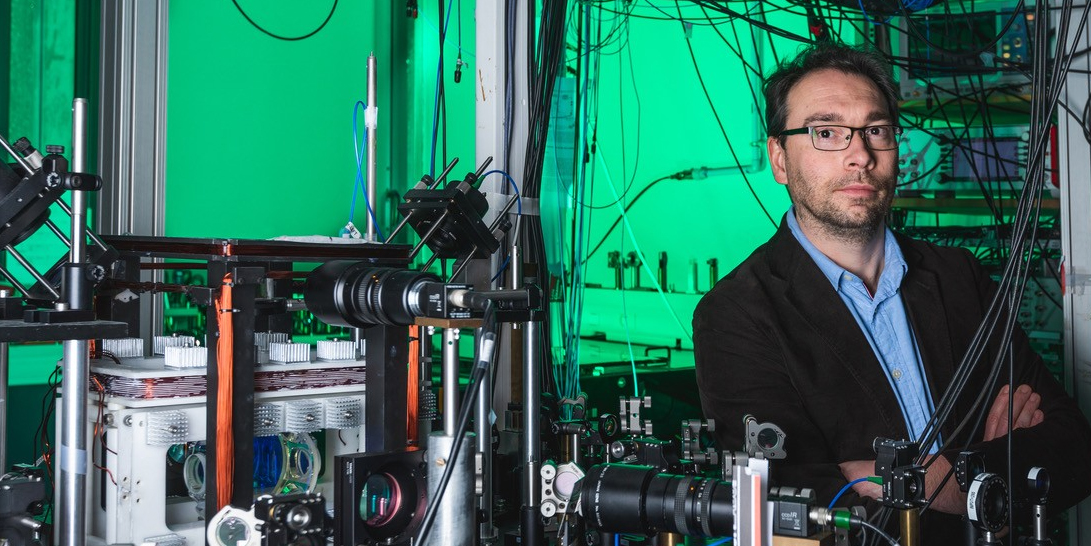

Pionnier des mémoires quantiques, Julien Laurat est responsable d’équipe au Laboratoire Kastler Brossel et cofondateur de la start-up Welinq

Les mémoires quantiques jouent un rôle crucial dans les réseaux quantiques de demain, et profiteront à un large éventail de technologies quantiques. Julien Laurat, professeur à Sorbonne Université et responsable d’équipe au Laboratoire Kastler Brossel (ENS-PSL, Sorbonne Université, Collège de France, CNRS), vient de franchir un cap : la première démonstration d’un protocole de cryptographie intégrant une mémoire quantique. Cette avancée, publiée dans la prestigieuse revue Science Advances, est rendue possible par plus de vingt ans de recherche et un effort soutenu d’innovation et de coopération scientifique. Le chercheur n’en est pas à sa première prouesse : il est également cofondateur de la start-up Welinq, qui a commercialisé il y a quelques mois une mémoire quantique, aux capacités uniques au monde, pour connecter entre eux des ordinateurs quantiques.

Dans un entretien, Julien Laurat revient sur les enjeux d’un tel processus, mais aussi sur l’importance des ponts entre sciences fondamentales et monde industriel, tout particulièrement pour le quantique.

On entend de plus en plus parler des mémoires quantiques. À quoi servent-elles exactement ?

Julien Laurat : Les avancées en matière de réseaux quantiques à grande échelle reposent en grande partie sur les mémoires quantiques. Ce sont des éléments clés permettant le stockage de l’information quantique, par exemple ce qu’on appelle des bits quantiques ou qubits.

Si ces mémoires jouent un rôle central dans les communications quantiques longue distance – elles permettent de réaliser des répéteurs quantiques - elles ont également un champ d’application bien plus large, et leurs capacités de stockage peuvent bénéficier à un large éventail de technologies quantiques futures, en particulier dans le calcul quantique.

Les mémoires sur lesquelles nous travaillons actuellement sont des mémoires photoniques, avec à l’entrée de la lumière, des photons. Nous sommes capables de ralentir cette lumière, puis de la stopper, et de transférer ses propriétés à des atomes – dans notre cas, un grand nombre d’atomes, quelques centaines de millions – refroidis par laser.

Une fois stockée, cette information peut être relue à la demande, le tout contrôlé par un faisceau laser additionnel, et utilisée ensuite dans un protocole.. C’est ce qui distingue fondamentalement une mémoire quantique d’une mémoire classique : elle permet de stocker l’information sans la lire. On peut alors, par exemple, synchroniser des bits quantiques dans un réseau de communication quantique.

Mais au-delà de ces applications connues, on cherche aussi à en explorer de nouvelles, comme ce protocole de monnaie quantique que nous avons récemment mis en œuvre.

Justement, vous avez effectué la toute première démonstration d’un protocole de cryptographie quantique intégrant une mémoire quantique. En quoi est-ce une avancée majeure ?

Julien Laurat : Concrètement, avec Alban Urvoy mon collègue au Laboratoire Kastler Brossel (LKB) et Eleni Diamanti au Laboratoire d'informatique de Sorbonne Université (LIP6), nous avons revisité un concept ancien, celui de la monnaie quantique infalsifiable, en y ajoutant une phase de stockage. Jusqu’ici, ce type de protocole était mis en œuvre comme un processus en temps réel, sans mémoire intermédiaire et donc sans la possibilité d’une utilisation ultérieure.

La monnaie quantique est un protocole de cryptographie proposé dès les années 1970, puis formalisé dans les années 1980 par Stephen Wiesner. Dans ce protocole, une autorité centrale émet des billets, cartes de crédit ou jetons composés d’états quantiques, dont l’infalsifiabilité est intrinsèquement garantie par le fameux théorème du non-clonage, sur lequel s’appuient de nombreux autres protocoles : en physique quantique, on ne peut pas dupliquer un état quantique. Ce protocole de monnaie quantique infalsifiable est conçu pour empêcher qu’un client malveillant ou un tiers ne puisse dépenser deux fois la même valeur.

Entre cette idée et sa réalisation, de nombreuses étapes ont été franchies : comment mettre en œuvre ce protocole, vérifier son fonctionnement, garantir sa sécurité. Il faut aussi imaginer les attaques possibles — même théoriques — et prouver que le système y résiste ou les détecte.

Ce que montre notre publication, c’est que les mémoires quantiques sont aujourd’hui suffisamment matures pour être utilisées dans des protocoles complexes et qu’elles pourront jouer un rôle central dans les futurs réseaux et technologies quantiques.

Pourquoi cette démonstration était-elle hors de portée jusqu’à aujourd’hui ?

Julien Laurat : Le paramètre fondamental pour effectuer cette démonstration, c’est l’efficacité de la mémoire — c’est-à-dire sa capacité à stocker et restituer l’état quantique de la lumière. Il faut que le photon stocké puisse être relu à la demande. Si je stocke un photon mais que je ne le récupère jamais, j’ai une efficacité nulle. Cette efficacité est cruciale dans les réseaux quantiques, car elle permet de synchroniser et faire interagir les informations stockées. Un second paramètre clé est le bruit potentiellement ajouté par la mémoire : il est extrêmement faible dans notre cas, ce qui limite les erreurs dans l’évolution des qubits pendant les calculs quantiques.

Quelles performances techniques avez-vous mises en œuvre pour y parvenir ?

Julien Laurat : J’ai commencé à travailler sur les mémoires quantiques il y a plus de 25 ans, en postdoctorat à Caltech, aux États-Unis avec H. Jeff Kimble. À l’époque, leur efficacité atteignait 20 à 25 %. Ce qui est resté longtemps la norme – et qui était faible.

Quand je suis rentré en France fin 2007 pour créer mon groupe de recherche au Laboratoire Kastler Brossel, nous avons poursuivi ces travaux avec des atomes froids. Nous avons réalisé plusieurs démonstrations de multiplexage — de stockage d’images, de modes spatiaux — mais l’efficacité plafonnait toujours à 25-30 %.

En 2015, nous avons reconstruit entièrement l’expérience pour augmenter le nombre d’atomes, car plus il y a d’atomes, plus la mémoire fonctionne bien — en théorie. Nous avons grandement amélioré l'efficacité, jusqu’à atteindre près de 70%. Mais en augmentant encore le nombre d’atomes, nous avons paradoxalement observé une baisse de l’efficacité. Cela nous a beaucoup inquiétés.

Avec mes étudiants et une postdoctorante, nous avons réécrit les équations fondamentales pour comprendre les limites. Nous avons découvert qu’en augmentant le nombre d’atomes, des effets d'excitation hors de résonance des multiples niveaux excités provoquaient des pertes. Il y avait une compétition entre le gain dû au nombre d’atomes et ces nouvelles pertes.

Nous avons alors changé de transition optique et reconstruit une nouvelle expérience. En 2020, nous avons obtenu une mémoire avec une efficacité proche de 90 %, ce qui était une première. Cela correspond aux prérequis des architectures de communication quantique envisagées dès les années 2000, qui nécessitaient à la fois des détecteurs efficaces - que nous avons désormais grâce au supraconducteur- et des mémoires très performantes. Dans ce même dispositif, nous avons aussi démontré l’intrication de deux mémoires quantiques et sa lecture.

Ce nouveau dispositif désormais performant nous a permis ensuite de viser un protocole complexe comme celui de la monnaie quantique.

Vous êtes en parallèle cofondateur de la start-up Welinq. Quel est le lien avec vos travaux de recherche au Laboratoire Kastler Brossel (LKB) ?

Julien Laurat : Welinq est née en 2022, dans le prolongement direct de nos travaux de recherche menés au LKB. En 2020, notre démonstration académique d’une mémoire quantique à très haute efficacité était un résultat attendu de longue date. Cette avancée est survenue au moment où plusieurs start-up quantiques émergeaient, en particulier dans le domaine des ordinateurs quantiques.

L’idée de Welinq, c’est d'accélérer le passage à l’échelle : les ordinateurs quantiques actuels sont limités en nombre de qubits. Pour exécuter des algorithmes complexes, un chemin prometteur est d’interconnecter plusieurs machines entre elles, via des réseaux quantiques. Cela suppose un ensemble d’éléments technologiques complexe : des mémoires quantiques, des sources d’intrication, des interfaces pour rendre les ordinateurs communicants, et des réseaux photoniques pour transporter l’information. Le domaine du calcul quantique distribué est en plein essor.

Aujourd’hui, Welinq vend déjà des mémoires quantiques entièrement intégrées dans des racks de 19 pouces, compatibles avec les standards industriels, transportables et prêts à être utilisés. On est donc passé de résultats obtenus au laboratoire Kastler Brossel en 2020 à un produit commercial annoncé au printemps 2025, et déjà vendu aujourd’hui.

Comment articulez-vous cette double activité entre recherche fondamentale au LKB et transfert industriel avec Welinq ?

Julien Laurat : Au laboratoire, nous poursuivons une activité exploratoire très forte, par exemple dans le cadre de mon projet ERC Advanced NanoAtom qui combine nanophotonique, atomes froids, information quantique… En parallèle, grâce à Welinq, j’essaye de donner un impact concret à mes travaux. Cela permet un transfert rapide des résultats vers des produits utiles pour l’industrie émergente du quantique. Je m’épanouis beaucoup dans cette double activité, avec des allers-retours très fertiles.

Vos recherches au LKB sont liées aux Programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR) quantiques français, QMemo et QCommTestBed. Que vous apporte cette collaboration ?

Julien Laurat : Ces deux projets s’inscrivent dans la stratégie nationale française. QMemo, que je coordonne, est dédié à l’amélioration des mémoires quantiques : efficacité, durée de vie, capacité à stocker plusieurs modes (multiplexage). Il réunit des équipes travaillant sur des plateformes à atomes froids, comme la nôtre, et d’autres sur des cristaux dopés aux terres rares.

QCommTestBed, coordonné par Eleni Diamanti, directrice de recherche au CNRS, vise à mettre en place des réseaux quantiques de test — un en Île-de-France, un autour de Nice — pour tester des protocoles de cryptographie puis de distribution d’intrication.

Ces deux projets sont étroitement liés : les réseaux quantiques du futur auront besoin de mémoires pour fonctionner. Notre démonstration récente d’un protocole de cryptographie quantique, intégrant une mémoire quantique est une première illustration de cette synergie entre les deux volets. Un travail réalisé en collaboration avec l’équipe d Eleni Diamanti au LIP6.

Les Programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR) quantiques français Les technologies quantiques sont à l’orée de potentielles ruptures qui auront des impacts sur l’ensemble de la société. Ces avancées font l’objet d’une compétition mondiale impliquant de nombreux États et industriels. En juillet 2021, l’État français lance la Stratégie Nationale d’Accélération dédiée aux Technologies Quantiques. Parmi cette stratégie figure le Programme et Équipements Prioritaires de Recherche (PEPR) Quantique, dans le cadre de France 2030. Copiloté par le CEA, le CNRS et Inria, le PEPR Quantique assure la continuité des actions depuis les concepts en rupture relevant des technologies quantiques jusqu’à leur déploiement. Le programme se concentre sur 4 axes : les qubits à l’état solide pour le calcul quantique, les qubits à atomes froids pour le calcul et les capteurs, les algorithmes quantiques et la communication quantique. Source |

Quel regard portez-vous sur la stratégie française d’accélération dédiée aux technologies quantiques ?

Julien Laurat : Nous avons la chance en France d’avoir un réseau académique très solide. Au Laboratoire Kastler Brossel, nous venons de célébrer les 40 ans du groupe d’optique quantique. À sa création, mes collègues, comme mon directeur de thèse Claude Fabre, étudiaient les fondements des manifestations quantiques, comme le bruit de la lumière. Ces recherches sont devenues la base sur laquelle reposent les technologies quantiques d’aujourd’hui, aussi bien dans la recherche publique que dans l’industrie.

Toutes les start-up françaises quantiques sont issues du monde académique. La France a sans doute l’écosystème de start-up quantiques le plus riche au monde, couvrant toutes les modalités de qubits et l’interconnection via Welinq. Le Programme et équipements prioritaires de recherche (PEPR) quantique français a été un vrai soutien depuis son lancement, en 2022. Cette première phase a permis de faire avancer la recherche et d’organiser le transfert vers l’industrie. Mais le grand défi d’aujourd’hui, c’est de maintenir cet élan.

Nous avons encore beaucoup à explorer. Il reste certainement des approches entièrement nouvelles à découvrir, et nous avons besoin d’une recherche académique très forte pour y parvenir. Le prix Nobel d’économie cette année a récompensé le travail de Philippe Aghion sur le rôle de l’innovation dans la croissance économique, ce qui est, à mon sens, très évocateur. Et l’innovation ne peut exister sans recherche exploratoire.

Quel rôle joue un écosystème comme l’ENS-PSL dans le développement des technologies quantiques en France ?

Julien Laurat : L’École normale supérieure a toujours été une pépinière pour développer les idées et les projets dans ce domaine. Un grand nombre de start-up ont été portées par ses laboratoires. Le département de physique de l’ENS-PSL a par exemple permis l’émergence de nombreuses idées, qui sont aujourd’hui à la base de start-up comme Alice & Bob, C12, ou Welinq.

C’est également un vivier d’étudiantes et d’étudiants d’un niveau exceptionnel, passionnés par le savoir. Cette proximité avec ces étudiants prometteurs est un atout précieux pour tout chercheur. De son côté, l’École offre à ses étudiants à la fois une recherche académique de très haut niveau et un lien étroit avec les start-up du quantique. C’est un écosystème exceptionnel pour tout étudiant qui souhaiterait se former dans ce domaine.

Pour terminer, quelles vont être les prochaines étapes de vos recherches ?

Julien Laurat : Sur les mémoires, nous poursuivons le travail sur plusieurs axes, en lien avec le projet QMemo, d’abord en prolongeant leur temps de stockage. Aujourd’hui, nous sommes autour de quelques dizaines de microsecondes. Un nouveau dispositif, basé sur des atomes de rubidium mieux isolés des champs magnétiques, pourrait nous permettre d’atteindre des durées de quelques millisecondes. Cela suffirait pour établir des connexions à l’échelle continentale dans un réseau quantique.

Ensuite, nous travaillons aussi sur le multiplexage spatial, c’est-à-dire la possibilité de stocker plusieurs informations en parallèle dans différentes régions du nuage d’atomes. Cela permettra d’augmenter considérablement la capacité des mémoires. Ces développements sont menés à la fois au LKB et au sein de Welinq, qui poursuit en parallèle un travail sur la compacité et l’industrialisation des dispositifs, pour qu’ils puissent être déployés plus largement dans les centres de calcul ou sur des plateformes de test quantiques.

___

À propos de Julien Laurat

Julien Laurat est professeur de physique à Sorbonne Université (Paris), membre senior de l’Institut universitaire de France et responsable d’équipe au Laboratoire Kastler Brossel, où il est spécialisé dans la mise en œuvre de réseaux quantiques. Il a été lauréat de deux bourses ERC, dont récemment une ERC Advanced NanoAtom. Il a reçu en 2024 le Prix Jean Jerphagnon de la Société Française d’Optique et a été élu Optica Fellow en 2025.

Les débuts d’une recherche d’avant-garde

Passionné depuis très tôt par les sciences, en particulier par l’astronomie et l'astrophysique dès le collège, Julien Laurat s’oriente vers un baccalauréat scientifique, qu’il passe au lycée de Vannes, en Bretagne. Il quitte ensuite la région pour intégrer une classe préparatoire au Lycée Louis-le-Grand, au cœur de Paris, avant de poursuivre vers l’Institut d’Optique – à Orsay. « C’est là que je me suis passionné pour la photonique, puis peu à peu pour la photonique quantique », se rappelle-t-il. « Dans les années 2000, l’Institut d’Optique comptait de nombreux scientifiques en train de développer fortement ce champ de recherches, comme Alain Aspect ou Philippe Grangier, via de nombreuses démonstrations en physique atomique et en optique quantique. C’était un environnement très stimulant. »

Julien Laurat part ensuite pour un stage en Chine, où il développe des premiers dispositifs de compression du bruit quantique de la lumière. De retour en France, c’est sans hésitation qu’il se lance dans une thèse. Il rejoint alors le Laboratoire Kastler Brossel (LKB), unité mixte de recherche de l'École normale supérieure, de Sorbonne Université, du Collège de France et du CNRS, sous la direction de Claude Fabre et Thomas Coudreau.« L’information quantique n’était pas encore « à la mode » à l’époque », se rappelle le chercheur. Très vite, ce domaine devient incontournable dans les grandes conférences. « Nous l’avons vu évoluer très vite, avec une grande diversité dans les systèmes et protocoles étudiés », témoigne-t-il.

Expérimentateur avant tout

Après sa thèse, Julien Laurat effectue un premier postdoctorat d’un an à Orsay, à l’Institut d’Optique, dans le groupe de Philippe Grangier, puis un second à Caltech (California Institute of Technology) aux États-Unis. Une bourse européenne Marie Curie en poche, il travaille dans le groupe de H. Jeff Kimble à Pasadena sur les premières expériences de mémoire quantique. Le scientifique rentre en France fin 2007 pour rejoindre Sorbonne Université en tant que maître de conférences et fonde le groupe de recherche « Réseaux quantiques » au Laboratoire Kastler Brossel. L’objectif ? Développer les capacités scientifiques et techniques nécessaires à la mise en œuvre de réseaux quantiques. « Aujourd’hui encore, un grand pan de notre recherche reste fondamental, beaucoup de verrous sont à lever pour rendre les technologies quantiques déployables et performantes », indique Julien Laurat. « Même si on voit émerger des applications de plus en plus nombreuses. »

Des défis loin de décourager le scientifique, bien au contraire : « dans mon métier, j’aime la liberté de recherche que m’a donnée le Laboratoire Kastler Brossel », confie-t-il. « Cela m’a été précieux pour développer mes activités et explorer de nouvelles voies ». Julien Laurat loue également les échanges « extrêmement féconds » avec les étudiantes et étudiants, qu’ils soient en master ou en thèse. « Je suis un expérimentateur, et j’aime le va-et-vient constant entre les questions fondamentales et l’expérience », conclut-il.