Clémence Ramnoux, une trajectoire normalienne

Entre mythes et philosophie

À l’occasion de la parution aux éditions Rue d’Ulm de Clémence Ramnoux, entre mythes et philosophie. Dumézil, Freud, Bachelard (collectif sous la direction de Rossella Saetta Cottone, avec des inédits de Clémence Ramnoux, Ulm 1927, préface de Monique Dixsaut, Sèvres 1954), Lucie Marignac (1983 L) présente les bonnes feuilles de ce volume qu’elle a à la fois édité et publié.

Ce livre a bénéficié du précieux concours de la bibliothèque Ulm Lettres et Sciences humaines, de la faculté des Lettres de Sorbonne Université (Institut de Sciences de l'Antiquité-ISAntiq), du département des Sciences de l’Antiquité de l’ENS-PSL et de l’a-Ulm.

« [Ramnoux n’affirme pas] une vérité particulière qu’on prétend poser et imposer par une argumentation ingénieuse et des preuves momentanément savantes. [Elle exprime] un souci : le désir de lire [l]es textes avec le plus de simplicité́ et sans les ressources que le langage philosophique constitué par la suite met dangereusement à notre disposition. »

Maurice Blanchot, préface à la 2de édition de Clémence Ramnoux, Héraclite ou l’Homme entre les choses et les mots, Paris, Les Belles Lettres, 1968, p. IX-XIX.

Philosophe, spécialiste des mythes, Clémence Ramnoux (1905-1997) a récemment fait l’objet d’un regain d’intérêt : ses œuvres ont été rééditées (Paris, Les Belles Lettres, 2020, 2 vol.), ses archives redécouvertes et léguées par sa famille à la bibliothèque de l’École normale supérieure, qui prépare un événement en 2026 autour de cette archicube à la vie et à l’œuvre complexes, pionnière des humanités.

Admise rue d’Ulm en 1927 dans la première promotion à accueillir des femmes, elle y entre en compagnie de Simone Pétrement – future grande spécialiste du gnosticisme ainsi que biographe de Simone Weil – et de Suzanne Molino Roubaud, angliciste et future résistante : on les appelait « les trois glorieuses »... Elle avait fait ses classes préparatoires au lycée Condorcet, tout juste ouvertes à la mixité. Reçue en 1931 à l’agrégation de philosophie, elle avait eu pour condisciples Claude Lévi-Strauss (lui aussi agrégé en 1931) et Albert Lautman (1926 l, agrégé en 1930). Ramnoux est également la première femme à être invitée, en 1955, à l’Institute for Advanced Study de Princeton sur la recommandation du célèbre philologue Harold Cherniss, avec lequel elle a entretenu une longue correspondance. Elle achève à l’IAS la rédaction de sa thèse sur Héraclite, qui demeure une étude de référence.

Passionnée de langue et de culture anglaises, gaulliste convaincue, elle choisit de partir enseigner à l’université d’Alger en pleine guerre d’Indépendance, tout comme le jeune Pierre Bourdieu (1951 l), de vingt-cinq ans son cadet, pour lequel elle joue le rôle de mentor. Elle contribue, de retour d’Algérie, à la création du département de philosophie de l’université de Nanterre en compagnie de Paul Ricœur, et y enseigne jusqu’en 1975.

Arrivée à la philosophie archaïque au terme d’un parcours très original (l’étude comparée des mythes nordiques sous la direction de Georges Dumézil, l’expérience d’une psychanalyse didactique et la fréquentation assidue de Gaston Bachelard qui nourrit son intérêt pour la rêverie poétique), elle a voulu percer le secret du passage des mythes cosmogoniques aux premières ontologies présocratiques en se fondant sur l’analyse sémantique. Elle a ainsi envisagé l’évolution des mythes vers la philosophie comme la transformation d’une pensée structurée par généalogies en une pensée polaire.

Nulle mieux que Monique Dixsaut, professeur émérite de philosophie antique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de Platon internationalement reconnue, ne pouvait présenter en quelques pages, à la fois empathiques et éclairantes, l’œuvre de Ramnoux. Comme Dixsaut le rappelle elle-même, elles avaient beaucoup en commun : l’École normale, leur amour des philosophes et des mythes grecs, l’influence déterminante de Nietzsche, leur enseignement en Algérie et leur comportement face à la guerre, leur rapport avec Gaston Bachelard et leur attitude respectueuse envers les étudiants... Voici ce qu’elle écrit en préface du volume tout récemment paru pour « tenter de définir et d’articuler les différents moments de la méthode » de Clémence Ramnoux.

Le premier moment part « d’une imprudence de Freud » : « enrober une sagesse éternelle sous un mythe archaïque ou originel <uralt> ». Ce « mythe archaïque » est celui des trois Parques grecques ou des trois Nornes scandinaves, et « la sagesse éternelle » qu’il enrobe est celle qui enseigne à l’homme d’accepter « un principe de réalité » : sa mortalité, la brièveté de sa jeunesse et la fugacité de la séduction érotique. Lorsque Freud en parle, Clémence Ramnoux dit que ce mythe a chez lui la forme d’un « conte » mais que c’est avant tout pour lui une « image », et même une « image plastique », qui peut « virer au blanc : susciter une sagesse, ou au noir : produire des fantasmes complaisants ». En évoquant ce conte, Freud nous questionne et la première question qu’il nous pose est celle de son origine : s’il date de l’enfance, il remonte à quelque « scène primitive » qui n’a pas forcément été vécue mais qui renvoie toujours à un autre monde – un monde commun et oublié. Freud a laissé ainsi ces deux voies ouvertes, et toutes deux nous reconduisent à un impact primitif et violent. [...]

Après Freud, qui lui a permis d’élucider le rapport entre ces trois sortes de langage (mythe, conte et tragédie), Clémence Ramnoux en vient à ce qui intéresse Lévi-Strauss dans "Mythologiques". C’est, dit-elle, la façon dont le langage des contes suffit « à inspirer à chacun la sagesse de son présent ». Les éléments de ce langage se contrarient et s’entrelacent en configurations dissimulées, comme les lois de la syntaxe le sont dans la langue de la tribu. Puisque Lévi-Strauss travaille sur un « domaine amérindien » pour lequel l’écriture est « impérialiste », chacun peut en vivre les variations mythologiques en y entendant « la réponse à son problème ou la formule de son énigme ».

Cependant, les Grecs étaient pour ce faire « beaucoup trop intelligents » et ils pratiquaient « une innovation permanente ». Si Clémence Ramnoux avoue avoir renoncé « à chercher chez eux une tripartition », elle y a néanmoins trouvé une « lecture des textes religieux à résonance de sagesse » et a en conséquence « taillé son domaine à l’articulation du mythe et de la philosophie ». C’est alors à Dumézil qu’elle fait appel car il était tributaire des langues indo-européennes ainsi que de la symbolique chinoise [...] Dumézil lui a fait comprendre que c’est parce qu’elle a commencé par lire Hésiode « comme un penseur » qu’elle a mis au commencement de sa recherche le couple de la "Nuit" et de "la Lumière du Jour". Après Dumézil, elle peut alors passer aux textes de « la philosophie à l’âge de la tragédie » : à Parménide, qui avait adopté la forme du poème hésiodique, puis à cet « inventeur de la prose philosophique : Héraclite ». Inutile d’ajouter que son admirable "Héraclite" peut être tenu comme étant un modèle d’interprétation de tout penseur présocratique.

Ensuite, pour Clémence Ramnoux vient Bergson, qui a constaté que nous n’avions que deux moyens d’expression, le concept et l’image : un système philosophique se « développe en concepts » et « se resserre en une image » quand on remonte à l’intuition dont il procède. [...] Mais les récits imagés reviendront comme un retour de l’oublié et tisseront sur l’armature du discours ontologique la draperie des « mythes trompeurs ». On aura alors : ou la tromperie, ou la controverse. [...] À la merveilleuse irruption de l’image s’oppose la médiation des récits légendaires : les hommes ne connaissent leurs dieux que comme une légende les a faits. Fiction et mensonge se différencient alors sur deux axes : celui qui oppose la spontanéité vitale à la volonté consciente, et celui qui oppose la bien- et la malfaisance. L’intuition s’oppose à la fois à la fabulation – qui se situe au niveau du conte – et à la spéculation dialectique – qui aligne des propositions interrogatives, verbales et non pas prédicatives, et des idées. Telles sont donc, selon Clémence Ramnoux, « les deux sources » bergsoniennes de la morale et de la religion. Mais elle retient surtout de lui « qu’il a renouvelé l’image incluse du regard retourné du dehors vers le dedans », et détourné son regard du terme vers l’origine du mouvement.

Vient ensuite et surtout Nietzsche. D’abord parce que lui seul a répondu à la question : « Pourquoi les Présocratiques ? » Autrement dit : c’est par son entremise que Clémence Ramnoux en est venue à s’occuper d’eux. Mais s’il a été véritablement décisif, il ponctue aussi de manière insistante et répétée la totalité de sa recherche. Son Nietzsche est surtout celui des années d’enseignement de la philologie à l’université de Bâle, qui a médité sur les Présocratiques pendant plus d’une décennie : ils « l’habitaient comme des revenants », dit-elle. Lorsqu’elle aborde le fragment 78 d’Héraclite, elle le commente ainsi : « Quand l’homme vit la mort du dieu, un dieu meurt de la vie de l’homme et un homme meurt de la vie du dieu », et ajoute : « Cela sonne presque trop nietzschéen pour être vrai ! » Mais elle rectifie aussitôt : « Nietzsche connaissait fort bien les formules, et les méditait : ce qui demeure après tout une excellente méthode de philosophie. » [...]

Après Nietzsche, c’est à Gaston Bachelard que Clémence Ramnoux a rendu hommage. [...] S’il admirait la mutation qu’Einstein avait introduite dans les sciences, Bachelard déplorait qu’aucun philosophe n’ait jusque-là estimé nécessaire d’y réfléchir. Il admirait aussi la mutation que les poésies rimbaldienne et mallarméenne avaient infligée à la poésie. Commentant un poème de Rilke, il avait ajouté que dans ses deux derniers vers, l’arbre est «saisi dans son être sans borne» : ses limites ne sont que des accidents, et il a besoin que le lecteur le nourrisse des images surabondantes de son espace intime ; « une obscurité mallarméenne oblige le lecteur à méditer ». Clémence Ramnoux insiste fort justement sur cette dualité de Bachelard : « être d’imagination, être de raison, en contradiction renouvelée avec soi-même », « être aussi de rêverie », d’une rêverie lucide et heureuse.

Plutôt que de reproduire tout ou partie du très beau texte qu’elle a consacré à son maître Bachelard (« Bachelard à sa table d’écriture », 1984), que l’on pourra lire aux pages 273 à 293 de notre volume, nous avons choisi de clore cet aperçu de la pensée et du travail de Ramnoux par un texte inédit renvoyant à la fois à la Poétique de la rêverie (1960) bachelardienne et à Freud. « Poétique de l’arbre », retranscription d’une intervention radiophonique de 1976, donne en effet à lire (ou à entendre) de manière exemplaire le cheminement dans la forêt des mythes comme le style très peu conventionnel de Clémence Ramnoux.

La forêt est un lieu où l’on rêve. [...] comme tous les lieux sauvages. Elle s’oppose donc à ce qui est civilisé. Elle s’oppose à la prairie, au plateau, parce que les arbres montent d’un mouvement vertical alors que la prairie s’étend d’un mouvement horizontal. Mon vieux maître Bachelard disait qu’il y avait une poétique de la forêt à écrire. Lui-même n’a écrit qu’un chapitre sur la poétique de l’arbre, insistant surtout sur le mouvement vertical de l’arbre. Mais il y a des arbres verticaux et il y a des arbres dont la frondaison est horizontale. Donc on opposera le pin au cèdre, le peuplier au saule pleureur, dont le mouvement est tombant. Ce sont tous ces mouvements de l’arbre qui sont suggestifs pour la rêverie humaine.

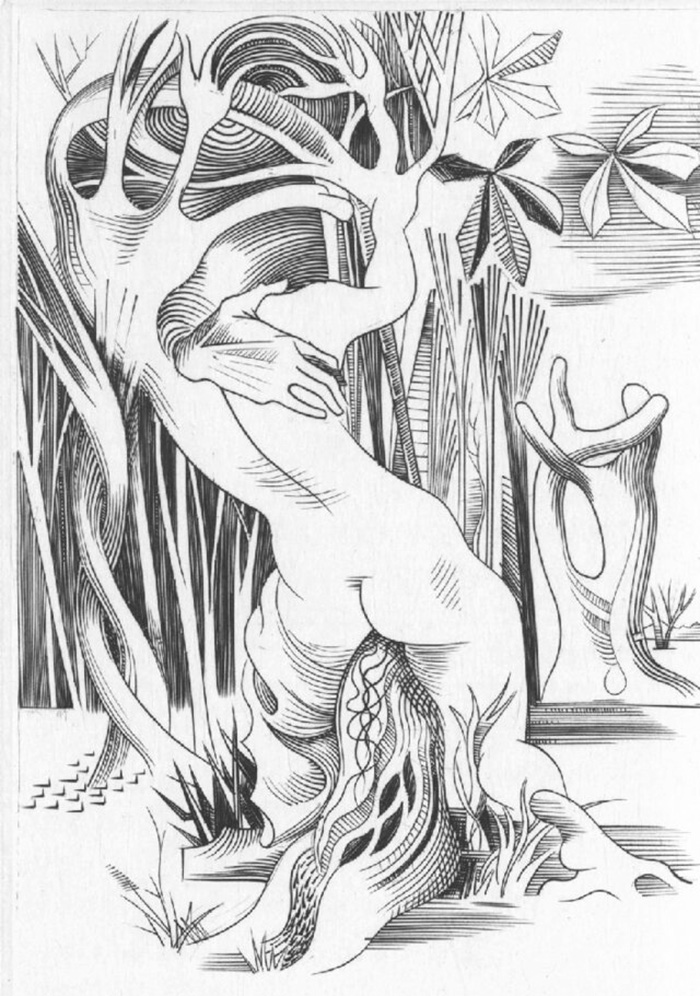

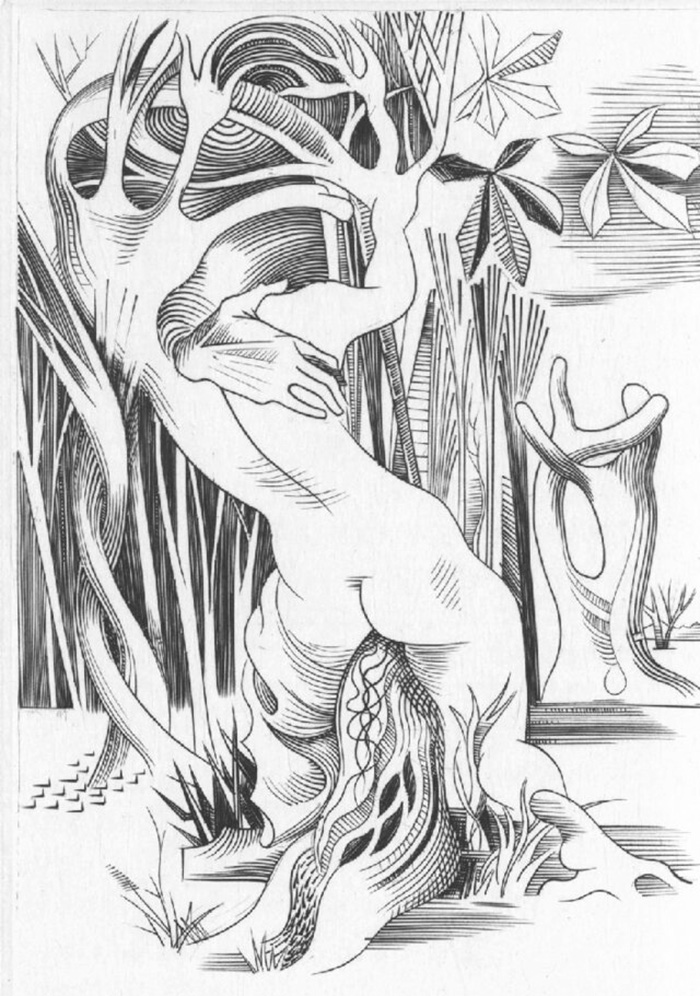

La forêt est une multitude, elle est une foule, elle est une chorale. Et puis la forêt a des étages. Il y a les bas étages, il y a l’étage sous la terre où les racines s’enfoncent pour puiser toutes les forces de la terre. Il y a l’étage des mousses, l’étage des fougères, il y a l’étage des taillis, des buissons et puis les futaies, les hautes cimes, il y a aussi l’espèce de mer que constituent les hautes cimes des arbres quand on regarde encore de plus haut. L’arbre lui-même, voyez, nous dirons que le tronc de l’arbre est rigide par opposition aux feuilles qui sont tellement souples et mobiles. Mais le tronc, la rigidité du tronc de l’arbre, s’oppose aussi à la dureté du rocher. Et voyez comme on peut passer facilement d’une poétique à une érotique, à quel point il est vrai que le tronc de l’arbre, ses embranchements, quand les branches se séparent et s’étouffent, évoque le corps de la femme. J’ai une très belle gravure ici où on voit le tronc devenir un corps de femme et on voit également à quel point il est vrai que le rocher qui perce la verdure ou les frondaisons est au fond sexuel.