« L’UNOC, c’est l’abondance et la désorientation [...], mais aussi un mélange d’acteurs qui ne s’étaient pas autant croisés auparavant. »

Entretien avec Clément Astruc-Delor, Stanislas Bebin, Justine Berthod, Clara Gervaise-Volaire et Eva Kelešiová, la délégation de l’ENS à l’UNOC3.

La délégation de l’École normale supérieure, composée de chercheurs et doctorants experts en océanographie, sociologie, anthropologie et études stratégiques, revient sur sa participation à l’UNOC3, qui a eu lieu du 3 au 13 juin 2025. Sous la direction de Gaëlle Ronsin, sociologue et maître de conférences et membre au CERES, cette équipe a porté la voix de l’ENS dans les débats cruciaux sur la gouvernance des océans, la diplomatie environnementale et la lutte contre la pollution.

L’équipe, composée de Clément Astruc Delor (doctorant à l’Institut Jean Nicod à l’ENS, en océanographie, droit et sciences cognitives), Stanislas Bebin (doctorant en sociologie au Centre Maurice Halbwachs à l’ENS), Justine Berthod (post-doctorante en anthropologie au CERES à l’ENS), Eva Kelesiova (étudiante en master PDI au CIENS à l’ENS, spécialisée en études stratégiques) et Clara Gervaise-Volaire (doctorante CNRS en sociologie, spécialiste des pollutions chimiques affectant l’océan), revient sur sa participation à l’UNOC3, où elle a représenté l’ENS dans les discussions internationales sur la gouvernance des océans.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette conférence, tant sur le fond que sur la forme ? Qu’est ce qui en ressort concrètement ?

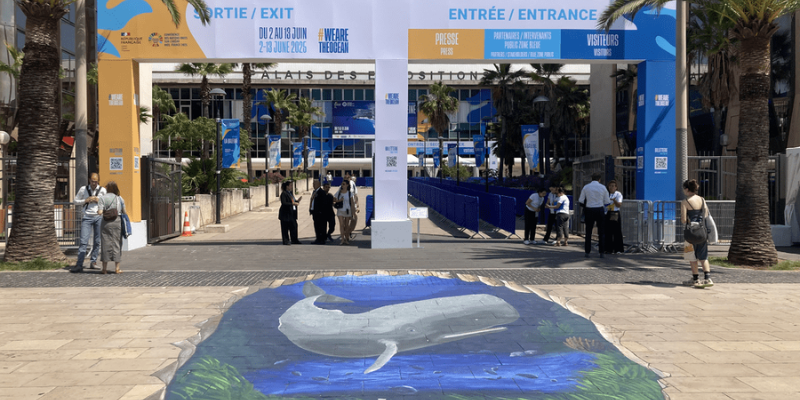

Clément : L'abondance, la désorientation, l'inconfort perçu par beaucoup des acteurs observés et interrogés, comme par nous-même. L'UNOC a déjà un format inhabituel pour la diplomatie internationale de l'environnement. On n’y négocie pas un traité spécifique. Tout un tas d'instruments, juridiques ou non, y sont évoqués, dans ce qui s'apparenterait davantage à une foire de l'ambition océanique. Mais l'UNOC3 avait de particulier d'y avoir accolé trois autres événements spéciaux : le One Ocean Science Congress (OOSC) la semaine qui précédait, le sommet de lancement de l'alliance des villes côtières (Ocean Rise), et le Blue Economy and Finance Forum (BEFF) accueilli à Monaco. En plus de cela, la Palais des expositions de Nice abritait trois semaines durant « La Baleine ».

La Ville de Nice, dans le cadre du label 'Année de la Mer' référençait aussi divers lieux et performances artistiques proposant souvent des expositions temporaires en lien avec l'UNOC. Et en plus de ce "in", un abondant "off" s'est aussi déployé, organisé par divers acteurs locaux, comme le festival Science sur Mer porté par le laboratoire d'océanographie de Villefranche, l'IMEV, les divers événements de la Coalition Océan ou d'autres associations locales, ou l'Université Côte d'Azur par exemple.

On pourrait continuer la liste, mais vous percevez déjà l'abondance quelque peu déroutante. Et l'absence d'une centralisation de tous les programmes, comme l'éclatement spatial des différents lieux, a poussé tout le monde à soit se débattre et se coordonner pour tenter d'en manquer le moins possible et de suivre tant bien que mal un fil rouge thématique, soit parfois à prendre le contre-pied et finir par aller assister de façon plus ou moins aléatoire aux événements de la semaine.

Abondance et désorientation donc, submersion parfois, mais aussi mélange d'acteurs qui ne s'étaient souvent pas autant croisés auparavant (des diplomates présents dès le sommet scientifique, des doctorants qui en ont profité pour rester une deuxième semaine pour l'UNOC, et des communautés scientifiques qui ont été poussées à se confronter / à cohabiter, lors d'une conférence scientifique très interdisciplinaire, calquée sur les sessions de l'UNOC qu'elle "visait" à informer.

Cette cohabitation prend souvent la forme d’événements superposés dans lesquels les groupes d’acteurs – ONG, pêcheurs, peuples autochtones, scientifiques, etc. – restent majoritairement entre eux au sein de sessions distinctes. Chacun évolue dans un cadre qui lui est propre, avec ses discussions et ses dynamiques internes, dans une mise en scène assez cacophonique. Bien que l’ensemble se tienne dans un même lieu et autour de problématiques communes, les interactions transversales demeurent limitées. Cette configuration donne l’impression d’une juxtaposition de mondes parallèles plutôt que d’un véritable espace de dialogue collectif. Au sein même des sessions, beaucoup de désaccords demeurent entre les protagonistes sans qu’ils fassent l’objet de discussions lors de cet événement.

Ce qui en ressort concrètement : des rencontres donc, et plusieurs livrables mis en scène comme s'alimentant les uns les autres à la suite des débats ouverts à Nice (des notes issues de la conférence scientifique, de Ocean Rise et du BEFF visant à alimenter la déclaration politique produite à l'UNOC) mais qui ont été en majeure partie écrits en amont. Une mise en scène qui a toutefois permis de susciter des ambitions politiques renforcées : pour un respect de l'état de droit, du cadre légal international, de la nécessité d'avoir une recherche océanique fonctionnelle, financée et qui soit prise comme donnée d'entrée (et non comme opinion) lorsqu'il s'agit de planifier notre rapport à la mer, d'une nécessité de collaboration internationale accrue, notamment avec les pays du sud global et avec les petits États insulaires en développement (notamment pour penser des modes de gestions efficaces et qui s'ancrent peu à peu dans une culture commune de l'océan), mais aussi pour une pleine reconnaissance des savoirs locaux et des voix souvent marginalisées, en particulier celles des femmes, des peuples autochtones et des jeunes... Reste à voir si ces ambitions seront suivies d'effets.

Diverses échéances arrivent prochainement sur divers points évoqués durant l'UNOC : l'accord sur la haute mer (BBNJ – Biodiversity Beyond National Juridiction) qui doit entrer en vigueur et lancer ainsi une COP1 de ce nouvel instrument, qui aura pour but de fixer un grand nombre de détails de mise en œuvre non précisés dans l'accord BBNJ ; le traité plastique qui pourrait encadrer l’ensemble du cycle de vie des plastiques, c'est-à-dire de la production jusqu'à la destruction ou au recyclage et dont le prochain cycle de négociations aura lieu en août ; le moratoire contre l’exploitation des grands fonds marins, etc (allez voir la déclaration politique de l'UNOC qui en fait la liste). Et deux États se sont portés volontaires pour coorganiser une UNOC4 en 2028 : la Corée et le Chili. UNOC4 qui sera celle du bilan et des derniers ajustements (la décennie pour les sciences océaniques de l'UNESCO et l'Agenda2030 arrivant à échéance en 2030). Donc ce qui ressort concrètement de l'UNOC : de l'ambition, des accords politiques non contraignants, des superficies d’AMP élargies, des coalitions d'États qui portent des engagements moraux et politiques forts, de nouveaux contacts établis, ... dont il faudra quantifier le réel impact dans les mois et années à venir. Mais divers pans de la communauté académique comme de la société civile veillent au grain et chercheront à quantifier cela de manière précise et transparente.

Par ailleurs, une place importante a été accordée aux solutions technoscientifiques. Les techniques d’ingénierie océanique, notamment les approches de type mCDR (marine Carbon Dioxide Removal), bien qu’encore très controversées, ont lors de plusieurs événements de l’OOSC et des side events de l’UNOC-3, été présentées comme des solutions incontournables. Du côté de la pêche, l’accent a en partie été mis sur une décarbonation du secteur grâce à des technologies toujours à l’état de prototype nécessitant innovation, collaboration économique avec d’autres filières industrielles, aide de l’État pour ce secteur économiquement « prometteur » et assouplissement des normes européennes.

Cette mise en avant des solutions technoscientifiques s’est parfois accompagnée de mécanismes implicites d’empêchement de la controverse et de la critique, réduisant ainsi l’espace de débat sur leurs limites, leurs risques et leurs implications sociales et écologiques.

Enfin, face à un certain retrait des États-Unis en matière d’appui aux infrastructures de surveillance climatique et océanique, notamment sur les plateformes d’observation et les financements dédiés, l’Union européenne a témoigné lors de ces événements la volonté de renforcer son positionnement, via son European Ocean Pact adopté le 5 juin 2025. Environ 175 milliards de dollars par an seraient nécessaires jusqu’en 2030 pour mettre en œuvre l’Objectif de développement durable 14. Pourtant, moins de 10 milliards de dollars ont été réellement consacrés à cet objectif entre 2015 et 2019. Il s’agit ainsi de l’objectif le moins financé de l’ensemble des ODD. Dans ce contexte, l’UNOC cherche à soutenir la mise en œuvre de l’ODD14 en mobilisant des financements accrus et en renforçant les partenariats pour la protection du milieu marin.

Comment s’est déroulée votre participation concrète sur place (interventions, side-events, prises de contact, etc.) ?

Clément : J'ai assisté à cette séquence niçoise à plusieurs titres. J'y présentais une partie de mes travaux menés en thèse dans le cadre du OOSC. Plusieurs membres du groupe "navigation" à l'institut Jean Nicod étaient présents. Mais ma principale raison de présence sur place était mon implication dans le projet de recherche ODipE (Ocean Diplomacy Ethnography) : à une petite quinzaine de jeunes ethnographes, anthropologues, sociologues et géographes, nous avons deux semaines durant tenté de décortiquer cette séquence de diplomatie océanique. Nous avons massivement pris des notes, réalisé des photos et vidéos, enregistré des interventions, mené des interviews, et tout cela de façon coordonnée, simultanée et standardisée afin de faciliter l'échange et la collaboration sur les matériaux collectés dans la phase d'analyse qui débute maintenant. Nous nous réunissions au moins une fois par jour pour nous répartir les terrains et débriefer à chaud de nos observations, aiguiser nos angles d'analyse et faire en sorte de collecter des données non-seulement pour nos objets de recherche propres mais aussi pour ceux des autres, notamment lorsque nous prévoyons des travaux d'analyse et d'écriture à plusieurs paires de mains.

Ce travail d'ethnographie a été très dense, d'autant plus lorsqu'on traine dans le milieu depuis quelques années déjà et qu'on finit par croiser des connaissances et collègues avec qui on est rapidement tenté de renouer contact, et on s'accorde quelques parenthèses pour cela, mais sans jamais, deux semaines durant, perdre nos regards et notre écoute d'ethnographe.

Justine : En plus de ma participation à ODipE, très bien synthétisée par Clément, j’ai commencé mon travail de terrain mené dans le cadre de mon postdoctorat sur les controverses autour des mCDR. J’ai donc assisté à une grande variété de formats de discussions scientifiques sur le sujet lors de l’OOSC dans la zone bleue et verte, ainsi que lors de l’UNOC, lors de side events. Le groupe ODipE a également organisé un événement public au sein de la Baleine intitulé “Ocean diplomacy : its observers and its detractors”. J’ai aussi pris part à un évènement organisé dans le cadre du festival Science sur Mer porté par le laboratoire d'océanographie de Villefranche, l'IMEV, autour de “L'océan : enjeux de santé”.

Clara : Présente pendant l’OOSC pour assister aux conférences scientifiques, mener des entretiens et approfondir mes connaissances sur les enjeux de pollutions marines, j’ai également observé de nombreux événements lors de l’UNOC, en adoptant la méthode ethnographique du projet OdipE. Certaines observations et rencontres, parfois inattendues, ont ouvert de nouvelles perspectives qui viendront nourrir mes travaux de thèse. Être présente à l’UNOC m’a aussi permis de remettre, aux côtés de deux autres doctorant·es dont la thèse est financée par le Programme Prioritaire de Recherche (PPR) ‘Océan & Climat’, un manifeste rédigé collectivement, exprimant l’inquiétude des jeunes chercheur·euses du PPR « face à l’absence d’actions politiques à la hauteur des menaces qui pèsent sur l’océan ». J’ai ainsi pu visiter la Thalassa, navire océanographique hauturier de la flottille Ifremer, et lire ce manifeste sur le pont du navire lors d’une séquence officielle.

Stan : Comme mes collègues, l’UNOC a été l’occasion au travers le projet OdipE d’assister à des nombreux évènements en rapport à mes sujets de recherche. Mon travail de thèse étant davantage orienté vers les espaces et les acteurs institutionnels, je me suis concentré sur les évènements du « in » : plénières, Ocean Action Panels et side events de la zone bleue, ainsi que les side events de la Baleine. L’UNOC m’a également permis d’établir un premier contact avec des acteurs que j’aimerais recontacter dans le cadre de ma thèse. Le cadre de la zone bleue et de la Baleine se prêtait facilement à une prise de contact qui était facilitée par notre participation mutuelle à des évènements qui suscitaient un intérêt partagé.

Eva : Présente à l’UNOC dans le cadre de mon projet tutoré pour la Mineure en Relations internationales et enjeux stratégiques contemporains du CIENS, j’ai concentré mes observations sur l’intersection entre enjeux stratégiques et environnementaux, en particulier s’agissant des câbles sous-marins dans les territoires d’outre-mer. Cette conférence m’a offert l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec des experts du secteur des télécommunications de la Polynésie française et de La Réunion au sein du « Pavillon France 3 Océans » à la Baleine, ainsi qu’avec des membres de la Deep Ocean Stewardship Initiative, dans le cadre d’entretiens à venir. Dans la zone bleue, j’ai suivi de nombreux Ocean Action Panels, tout en assistant également au lancement de l’initiative Space4Ocean Alliance, qui a mis en lumière l’importance de l’interconnexion entre espace et océan. Étudiante en master en Sciences sociales à l’ENS et actuellement en stage à l’OCDE dans le domaine des affaires sociales, j’ai également participé aux side events portant sur la gouvernance marine inclusive, notamment sur l’égalité de genre et le rôle des peuples autochtones dans la gestion et la préservation des ressources marines, en lien avec les enjeux de protection sociale.

Quelles thématiques vous ont semblé les plus urgentes ou débattues durant l’UNOC ?

Clément : Difficile à ce stade d'avoir une vision d'ensemble poussée, mais on a certainement beaucoup parlé de finance bleue (et des instruments à repenser pour qu'elle soit juste, équitable, à l'échelle et en soutien à l'ensemble des états), d'économie bleue (avec des vues encore très divergentes sur ce que cela signifie), d'usage de l'océan comme puits de carbone aux côtés des autres services écosystémiques et ressources dont il recèle. On a beaucoup entendu parler de science (avec des appels à l'aide pour reconnaître le côté essentiel des observations, surtout quand les USA, qui en finançaient près de la moitié, se désengagent) et d'outils comme de projets construits sur la science (des jumeaux numériques de l'océan pour centraliser observations et modélisations de la mer et les mettre à disposition de décideurs qui voudraient tester des scenarii ; tout un tas d'innovations techniques mises en avant sur des pavillons de grands groupes / grandes coalitions d'acteurs maritimes) et à la marge, de récits océaniques (repenser notre rapport à l'océan, ses droits propres, l'inclusion de savoirs et pratiques vernaculaires ou autochtones, émerveiller à la façon National Geographic ou effrayer face à la réalité de l'état des socio-écosystèmes marins façon ONG plus engagées, ...). Voilà un bref panorama mais je manque d'une vue plus pondérée par les observations des autres à ce stade.

Qu’avez-vous appris sur la diplomatie climatique ou le fonctionnement d’une grande conférence onusienne ?

Clément : De ce côté là, rien de particulier : les usual suspects étaient présents. On attendait (et on avait accès aux versions provisoires en amont) des livrables des différentes séquences. On a bien assisté à un show onusien qui met en scène une séquence dont le fait même de fixer une date de représentation a permis d'alimenter les travaux de préparation pour les acteurs centraux (on rappelle que l'UNOC ne négociait aucun traité dans son programme). Reste donc maintenant à analyser ce qui a effectivement été produit en termes de diplomatie océanique placée sous le mode 'les scientifiques nous identifient les problèmes et donnent des solutions possibles', 'les acteurs locaux identifient des enjeux et se passent le mot pour développer et partager de l'expertise', 'les financiers identifient des goulots d'étranglement et proposent divers dispositifs à déployer pour mettre la finance bleue au niveau des enjeux à traiter', 'les gouvernements inspirés par tout cela décident en commun de passer à l'action'. Et cette analyse se fera sur ce qui en est sorti concrètement (les déclarations) mais aussi et surtout sur les spectateurs devenus acteurs (parfois malgré eux) de cette mise en scène : c'est là que l'ethnographie apporte son éclairage.

Quels conseils donneriez-vous à une future délégation qui souhaiterait participer à l’UNOC ?

Clément : Tout dépend des objectifs que l'on se donne. Mais dans tous les cas, choisir des outils et pratiques efficaces pour se coordonner en amont ET sur le terrain est essentiel pour ne pas se laisser submerger : balayer le programme à plusieurs, se faire passer les infos, facilement savoir qui couvre quoi, où et quand, garder une flexibilité pour accueillir ce qu'on n'avait pas identifié au préalable (et donc pouvoir échanger rapidement pour combler les trous), etc.

C'est toujours bien aussi de se familiariser avec ce que les organisateurs annoncent officiellement, faire le lien avec les objectifs et conclusions de l'édition précédente, et l'analyse qu'en fait la communauté d'acteurs (notamment académiques) qui abordent ces événements comme un objet d'étude à proprement parler (divers thinktanks, laboratoires et ONG publient régulièrement à ce sujet, on citera notamment les bulletins de l'IISD).

Comment évaluez-vous la place et l’impact des jeunes ou des délégations académiques dans ce type de conférence ?

Clément : C'est un objet de recherche à proprement parler, donc difficile à dire pour le moment. Mais certains d'entre nous, notamment au sein du projet ODipE, travaillent sur ce genre de questions. N'hésitez pas à revenir faire un tour sur le site du projet pour en savoir plus au gré de nos publications d'analyses "à chaud" dans les prochaines semaines et "à froid" dans les prochains mois.