« Le grand problème de l’histoire de l’enfance, c’est que l’historien n’entend quasiment jamais l’enfant parler de lui-même »

Entretien avec l'historien Dominique Julia (Promotion Lettres 1960)

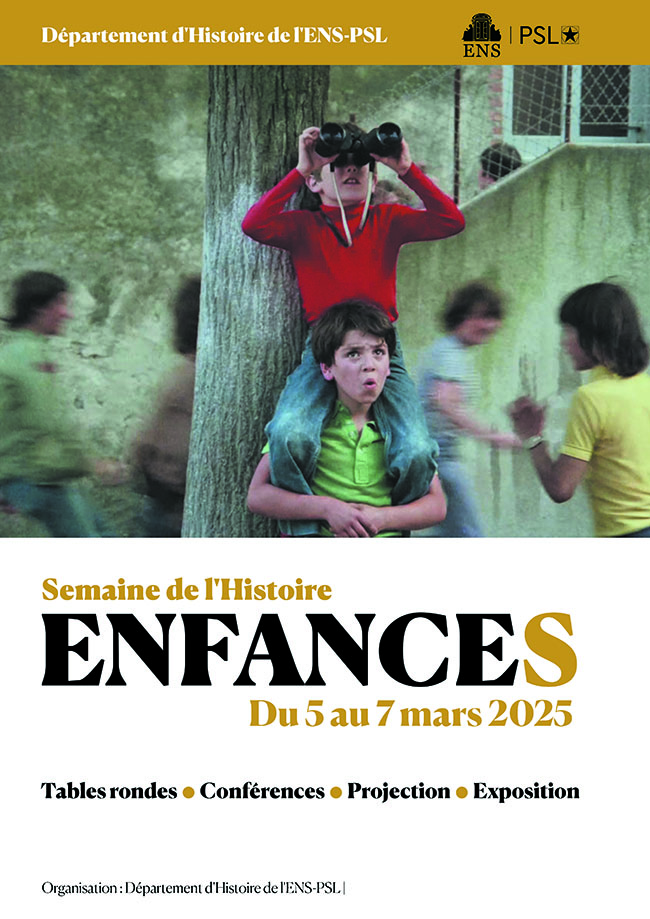

À l'occasion de la semaine de l'histoire dédiée au thème de l'enfance qui se tient à l'ENS les 5 et 7 mars 2025, nous avons rencontré Dominique Julia. Normalien et directeur de recherche honoraire au CNRS, il évoque les raisons qui l'ont poussé à étudier l'histoire, puis l'histoire de l'éducation. Coauteur de l'ouvrage Histoire de l'enfance en Occident, il revient sur l'objectif de ce travail en deux volumes, mais aussi sur les contraintes inhérentes au choix d'un tel sujet.

Pouvez-vous vous présenter ? Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers la recherche en histoire ?

Dominique Julia : Je suis directeur honoraire de recherche au CNRS (Centre de recherches historiques de l’EHESS). La phase dite « active » de ma vie professionnelle a cessé il y a vingt ans, mais cette séparation, dans nos métiers, n’a pas grand sens. Mon choix de l’histoire est lié à la réussite du concours de l’ENS. Si j’avais été recalé, j’aurais très certainement choisi de finir ma licence-ès-lettres dont j’avais déjà trois certificats. L’histoire m’intéressait, mais quand on sort de khâgne, et quels que puissent être les mérites des professeurs de classes préparatoires (qui sont grands), on ignore tout de ce qu’est la recherche historique. À l’ENS, ce sont d’abord les leçons de Pierre Vilar et de Marcel Roncayolo qui m’ont confirmé dans ma vocation en m’apprenant comment se construit une problématique historique, puis surtout l’expérience du diplôme d’études supérieures qui m’a assuré que j’aimais bien ce métier : ce premier contact avec les sources vous contraint à modifier vos hypothèses de départ, à vous poser de nouvelles questions. Le document résiste à votre analyse et la recherche historique n’est pas un magasin d’accessoires pour développer une thèse en ne prenant que ce qui va dans votre propre sens. Il faut toujours se laisser surprendre par ce qui vous étonne et que vous n’aviez pas même imaginé. Ensuite, il s’agit de comprendre, et l’écheveau à démêler est souvent très complexe.

Vous avez notamment travaillé sur l'histoire de l'éducation. Pourquoi ce thème en particulier ?

Dominique Julia : Mon idée initiale était de travailler sur le clergé paroissial français d’Ancien Régime. Mais je me suis aperçu rapidement qu’il fallait saisir les mécanismes de sélection qui présidaient à la formation de ce corps clérical. J’étais donc renvoyé à l’étude des collèges et à l’éducation qui y était donnée. Mais si l’on savait beaucoup de choses sur les jésuites, du fait que cet institut religieux avait construit une historiographie très solide sur sa propre histoire, on était beaucoup moins bien renseigné sur les autres collèges et il fallait reconstituer la genèse du réseau des établissements secondaires du XVIe au XVIIIe siècle, mesurer les hésitations, les retours en arrière ; savoir comment les grandes querelles théologiques (ainsi le jansénisme) avaient pu interférer très fortement avec cette histoire et susciter des crises durables.

Vous avez coécrit École et société dans la France d'Ancien Régime : quatre exemples, Auch, Avallon, Condom et Gisors, Paris, A. Colin, 1975. Quel était son objectif ?

Dominique Julia : Le livre que vous évoquez avait pour but de mesurer les rapports entre réussite scolaire et origine sociale dans une société d’Ancien Régime. Avec mon collègue Willem Frijhoff, nous avions été très marqués par la lecture des enquêtes contemporaines de sociologie scolaire, aussi bien celles d’Alain Girard que celles de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans Les Héritiers (1965) Le raisonnement par l’analyse de cohortes d’élèves dont on suivait, année après année, la trajectoire, nous paraissait extrêmement pertinent. D’où l’idée de trouver des sources suffisamment riches pour pouvoir reconstituer aux dix-septième et dix-huitième siècles les parcours scolaires des élèves : registres des élèves indiquant leur origine géographique, registres paroissiaux pour retrouver l’origine sociale des parents, registres fiscaux pour saisir la richesse approximative de ces derniers, registres d’entrée dans les séminaires ou les universités, date d’ordination ou grades universitaires. Ensuite, une fois établie la fiche nominale de chaque élève, il suffisait de procéder aux tris croisés nécessaires pour observer les différenciations qui s’opéraient selon les catégories sociales au fil du cursus scolaire. Le choix des collèges retenus tient d’abord à la qualité des sources locales. Je précise que dans les années 1970, l’ordinateur n’existait pas et que tous les dépouillements se faisaient sur des fiches papier.

Vous avez coécrit l'ouvrage Histoire de l'enfance en Occident, Paris, Seuil, 1998 et 2004, 2 vol. Quel était l'objectif de cet ouvrage ? De l'Antiquité à nos jours, diriez-vous que la conception de l'enfance a beaucoup évolué ?

Dominique Julia : Le livre est d’abord une commande de l’éditeur italien Laterza. Egle Becchi, professeur à l’Université de Pavie et moi-même étions perplexes sur la possibilité d’écrire une histoire continue de l’enfance. Le sujet de l’enfance avait été mis au jour par le grand livre de Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime qui date de 1960, qui avait d’abord été très mal reçu en France (il faut attendre quatre ans pour qu’une recension véritablement scientifique en soit faite) mais fut immédiatement traduit en anglais. C’est le succès du livre dans les universités américaines qui a permis en 1973 une seconde édition française et provoqué un renouveau d’intérêt sur l’histoire de l’enfant.

Le grand problème de l’histoire de l’enfance c’est que l’historien n’entend quasiment jamais l’enfant parler de lui-même : avant les archives sonores, la psychologie et la psychanalyse du XXe siècle, rares sont les témoignages qui nous permettent d’entendre les enfants en première personne. Il y a bien évidemment le document exceptionnel qu’est le journal de Jean Héroard, médecin du petit Louis XIII, qui note tous les jours tout ce qui concerne son royal patient, depuis ses menus, la couleur de ses urines et de ses étrons jusqu’à ses jeux et à sa conversation, où il retranscrit littéralement les mots et les phrases employés par tous les interlocuteurs. Il y a aussi les échanges épistolaires entre parents et amis, les journaux d’éducation qui peuvent nous éclairer sur le processus de construction de la personnalité. Mais l’image de l’enfance dans la société a bien évidemment considérablement varié selon les contextes spécifiques dans lesquels elle est placée : c’est à l’historien de la reconstruire à chaque période, en repérant les traits de longue durée et les mutations, et en travaillant aussi bien sur les textes théoriques (traités de pédagogie, par exemple) que sur les pratiques en usage, en sachant que ces dernières ne laissent souvent pas beaucoup de traces. Dès lors toute archive peut être révélatrice par les détails qu’elle met au jour : ainsi les archives policières ou les procédures judiciaires (sources qui ont aussi leurs biais). Le Musée de l’Ospedale degli Innocenti de Florence, qui est l’hospice où les femmes venaient déposer et abandonner leur enfant lorsqu’elles ne pouvaient plus le nourrir, a une salle extrêmement émouvante, entièrement dédiée aux segni, ces petits objets qui étaient mis sur le corps de l’enfant avant son dépôt dans le « tour » (1) et qui manifestaient la folle espérance des mères de pouvoir identifier leur enfant, si jamais elles se trouvaient en mesure de le reprendre chez elles, parce qu’elles avaient gardé l’exacte moitié de cet objet.

(1) Un tour d'abandon ou tour d'exposition (appelé parfois « boîte à bébé » dans d'autres pays) est un dispositif permettant aux mères de déposer de manière anonyme leur bébé, généralement nouveau-né, pour qu'il soit trouvé et pris en charge.