« Pour faire des choses sérieuses dans la vie, il faut être capable de rester en enfance »

Entretien avec l'historien Ivan Jablonka (Promotion Lettres 1994)

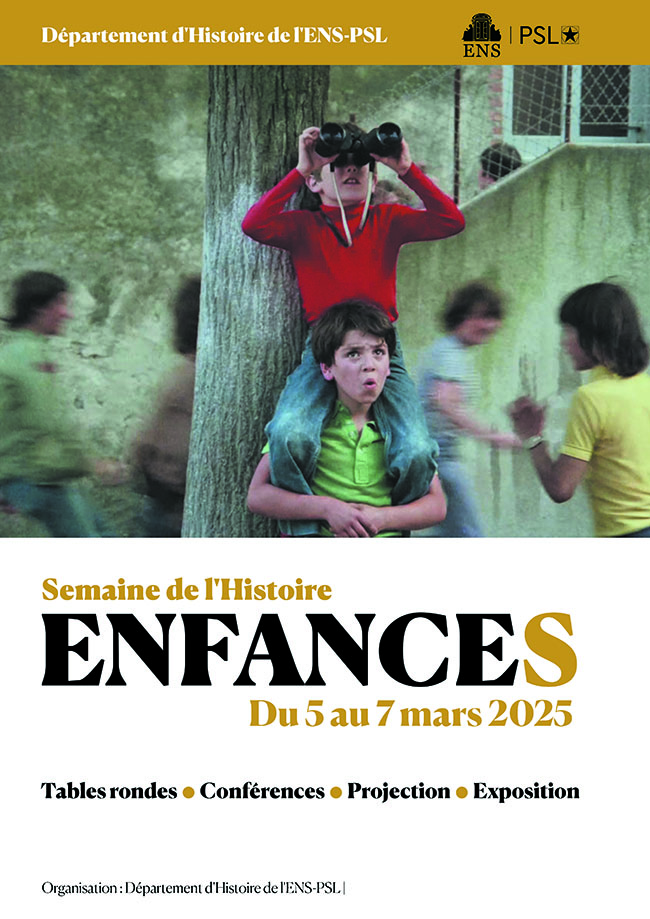

À l'occasion de la semaine de l'histoire dédiée au thème de l'enfance qui se tient à l'ENS les 5 et 7 mars 2025, nous avons rencontré Ivan Jablonka. Normalien et professeur d'histoire à l'Université Paris Sorbonne Nord, il nous éclaire sur le rôle qu'a joué son histoire personnelle dans sa vocation d'historien mais aussi dans le choix de l'enfance comme objet d'étude. C'est également l'occasion pour lui d'évoquer la mission de l'historien dans un monde toujours plus en proie aux fake news.

Vous avez intégré l'ENS en 1994. Qu'est-ce qui vous avait poussé à vous tourner vers cette école ?

Ivan Jablonka : J’étais attiré à la fois par la littérature et par les sciences humaines. Pour cette raison, j’ai fait une hypokhâgne et deux khâgnes B/L au lycée Henri IV, à Paris. À l’époque, l’ENS était quasiment le seul débouché de cette prépa. Aujourd’hui, c’est très différent – et tant mieux –, car grâce à la Banque d’épreuves littéraires (BEL), il est possible d’accéder à de nombreux concours et grandes écoles. Trente ans plus tard, je considère que le plus décisif, dans ma formation intellectuelle, aura été ces trois années de prépa. J’y ai presque tout appris : une méthode de raisonnement, l’unité des sciences humaines, la valeur du travail solitaire et en équipe.

Qu'est-ce qui vous a attiré en histoire ?

Ivan Jablonka : Je dirais plutôt que c’est l’histoire qui m’a attiré à elle. Mes quatre grands-parents, qui étaient tous de petits artisans, ont été persécutés en tant que Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et deux d’entre eux y ont perdu la vie. Mon père a passé toute son enfance dans des foyers d’orphelins. En ce sens, je ne pouvais pas échapper à l’histoire. Mon travail en a été profondément marqué : intérêt pour les anonymes, lutte contre l’oubli et le silence, investissement personnel du chercheur dans son enquête.

Quel souvenir gardez-vous de vos années rue d'Ulm ? Y a-t-il un cours, un professeur, un événement qui vous aurait particulièrement marqué ?

Ivan Jablonka : Après les trois années de prépa qui avaient été très intenses, j’ai été surpris par l’espèce d’atonie qui régnait à l’École : assez peu de séminaires, assez peu d’interdisciplinarité (malgré les grands discours) et, très rapidement, l’appel de l’agrégation. J’en ai été un peu déçu, car j’avais été biberonné à la mythologie de Sartre, Aron, etc. En revanche, on nous laissait beaucoup de liberté. Il y avait une atmosphère de rigolade, un milieu propice au développement d’histoires d’amour et d’amitié pour la vie.

Vous avez beaucoup travaillé sur le thème de l'enfance, et principalement sur les enfants abandonnés, en difficulté, maltraités, déplacés (Ni père ni mère, Éditions du Seuil, 2006 ; Enfants en exil : transfert de pupilles réunionnais en métropole, 1963-1982, Éditions du Seuil, 2007 etc.). Pourquoi ce thème en particulier ?

À cause de mon père, j’imagine. Je dis « à cause » parce que son histoire, qui s’est imposée à moi, a été à la fois une chance et une malédiction, une source d’inspiration et un poids terrible. Ce qui m’a aussi intéressé en travaillant sur l’enfance, c’est son écho dans la littérature (de Dickens et Hugo à Perec et Ernaux) et dans le monde judiciaire (certaines dispositions du Code civil ou pénal ont duré presque deux siècles). Et puis je pense que pour faire des choses sérieuses dans la vie, il faut être capable de rester en enfance.

À propos de la découverte de la présence de vos grands-parents dans les fichiers de la Sûreté nationale, au ministère de l'intérieur puis dans le registre de la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, vous avez écrit dans Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, Éditions du Seuil, 2012 : « Je crois que je suis devenu historien pour faire un jour cette découverte. » Sans votre histoire personnelle, seriez-vous devenu historien ?

Ivan Jablonka : Non, bien sûr. Mais il n’est pas nécessaire d’avoir des grands-parents morts à Auschwitz pour éprouver le besoin de faire de l’histoire. La vérité, c’est que tout historien, toute historienne, est lié à son histoire personnelle et inspiré par elle tout au long de sa vie. Jean-Pierre Vernant, ancien résistant, étudie les jeunes combattants de la Grèce antique ; Michelle Perrot s’impose comme une pionnière de l’histoire des femmes ; Alain Corbin s’intéresse aux campagnes, notamment les sonorités et les paysages, qui forment la toile de fond de son enfance. Tout travail intellectuel trouve sa source dans un cheminement familial, un questionnement intérieur, une blessure personnelle. Sinon, il suffirait de s’en remettre à des algorithmes.

Un historien peut-il écrire à la première personne du singulier, ou doit-il au contraire observer une certaine distance vis-à-vis du sujet qu'il aborde ?

Ivan Jablonka : Les deux ! Sans recul, sans réflexivité, aucune science n’est possible. L’histoire ne fait pas ici exception. Les sciences humaines exigent qu’on formule une question, qu’on prenne de la distance, qu’on collecte des sources, qu’on administre la preuve. Pour consolider cette méthode, il me paraît indispensable d’étendre la réflexivité à la situation du chercheur, c’est-à-dire à la manière dont il ou elle s’insère dans ces grands collectifs que sont la famille, le genre, l’école, le milieu, la religion, la politique, etc. Il me paraît également important de mesurer les côtés du triangle que forment le chercheur, le milieu académique et son objet de recherche. Ce « je » de méthode est donc un outil précieux en sciences sociales, mais le miracle, c’est qu’il est aussi un opérateur de littérarité.

Qu’entendez-vous par là ?

Ivan Jablonka : Un opérateur de littérarité est un outil indissociablement cognitif et littéraire, qui permet d’écrire un texte tout en approfondissant la méthode. Comme l’enquête, les émotions rationnelles, le va-et-vient entre passé et présent, l’usage du « je » nous engage à créer. C’est la raison pour laquelle l’histoire est aussi une littérature contemporaine. Cette réconciliation entre écriture et recherche, je l’ai appelée « création en sciences sociales ». C’est ainsi qu’on peut renouveler les sciences humaines par la littérature et la littérature par les sciences humaines. Cela vaut aussi pour d’autres domaines, comme le théâtre, la danse, la bande dessinée, le cinéma, etc.

En 2025, et notamment face à l'omniprésence des fake news, qu'est-ce qu'être historien ?

Ivan Jablonka : Un historien a pour mission de produire et de diffuser des connaissances, c’est-à-dire de promouvoir un discours de vérité, dans un monde saturé de pub, de com, de propagande et de baratin. La dimension civique des sciences sociales n’échappe à personne. C’est la raison pour laquelle faire de la recherche aujourd’hui, c’est résister.