Quitter Gerhard ? De Berlin à Jérusalem

Entretien avec Angela Guidi et Sacha Zilberfarb autour de « Quitter Berlin - Journal de jeunesse »

À l’occasion de la parution aux éditions Rue d'Ulm de Quitter Berlin - Journal de jeunesse de Gershom Scholem, ses deux éditeurs scientifiques, Angela Guidi et Sacha Zilberfarb, reviennent sur la genèse et l'itinéraire du livre à l'occasion d'un échange avec Lucie Marignac, directrice des éditions Rue d’Ulm.

« [...] nous voulons la révolution dans le judaïsme. Nous voulons révolutionner le sionisme et prêcher l’anarchisme, qui est absence de domination. [...] Nous ne voulons pas partir en Palestine pour y fonder un État [...] et troquer nos anciennes chaînes pour de nouvelles. Nous voulons partir en Palestine par soif de liberté et d’avenir, car l’avenir appartient à l’Orient. »

Gershom Scholem, Quitter Berlin, 20 janvier 1915, p. 61.

Vous venez de faire paraître aux éditions Rue d’Ulm un document inédit en français, le Journal tenu entre 1913 et 1923 par le tout jeune Gershom (né Gerhard) Scholem avant son émigration en Palestine. Pouvez-vous nous présenter l'itinéraire d'ensemble de son auteur en quelques mots ?

Angela Guidi : Gershom Scholem est un intellectuel majeur du XXe siècle. Il est né à Berlin en 1897, dans un environnement juif assimilé par rapport auquel il prendra ses distances de manière précoce en s’engageant dans l’étude de la tradition juive et dans le mouvement sioniste. Après sa thèse de doctorat, consacrée à l’un des plus anciens textes cabalistiques, il émigre en 1923 en Palestine mandataire. Sa carrière de savant se déroule à l’Université hébraïque de Jérusalem, où il occupe, à partir de 1933, la chaire d’Histoire de la mystique juive et de la qabbalah, discipline qu’il établit et à laquelle il consacre ses grands livres de la maturité. Il a été aussi une figure marquante du mouvement anarcho-sioniste, à côté notamment de Martin Buber. Dans ses travaux, il accorde une place centrale à l’élément apocalyptique et à la dialectique entre tradition et innovation, qu’il place au cœur de son interprétation de l’histoire juive. Son influence a été déterminante dans le champ de l’histoire des religions, mais s’est exercée aussi dans les domaines de la philosophie (Walter Benjamin, Jacob Taubes), de la poésie (Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Nelly Sachs) et même de la critique littéraire (Harold Bloom, Cynthia Ozick). On peut dire sans exagération que ses conceptions historiographiques ont contribué à l’élaboration d’une conscience juive moderne.

Pourquoi ajouter ce témoignage à l'œuvre déjà bien traduite et commentée du futur grand historien de la cabale ?

Angela Guidi : Il était fort dommage que ce texte ne soit accessible qu’aux spécialistes et aux germanistes, car son importance dépasse largement la dimension strictement biographique et documentaire. Bien sûr, le Journal éclaire d’une lumière nouvelle la trajectoire de Scholem et enrichit notre compréhension de ses préoccupations de savant et d’intellectuel engagé. On comprend mieux, par exemple, le cheminement original qui le conduit de la révolte contre son milieu bourgeois à l’adhésion à un sionisme libertaire et antiétatique puis à la redécouverte des courants mystiques du judaïsme que l’historiographie de l’époque ne tenait pas en haute considération. Mais c’est aussi tout un maillage et un champ de tensions culturelles et politiques qui parcourent l’Allemagne préhitlérienne que l’on retrouve dans ces notes fiévreuses, dont il faut souligner également la valeur littéraire. On y croise Martin Buber, Walter et Dora Benjamin, Werner Scholem et toute une constellation d’intellectuels juifs en révolte – qu’ils soient socialistes, anarchistes ou sionistes – pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale.

L'édition originale allemande des Tagebücher, parue à la fin des années 1990, se compose de deux gros volumes. Avez-vous opéré une sélection dans les textes, et quels ont été les critères de vos choix ?

Angela Guidi : Oui, d'une part, nous avons souhaité mettre en avant la dimension presque narrative de ce document. Ces pages font le récit de la formation d’un jeune juif aux prises avec ses inquiétudes spirituelles, ses amitiés, ses amours, ses idéaux politiques et ses démons intérieurs ; de ce fait, il nous a semblé préférable d’écarter des passages redondants ou des digressions marginales. D’autre part, il était important de montrer toutes les facettes de ce parcours, y compris les moins connues, d’où la place que nous avons accordée, par exemple, aux considérations sur les mathématiques ou aux notes de lecture des grands auteurs allemands et danois du XIXe siècle. Il faut aussi préciser que le second volume de l’édition originale contient également des essais et des textes épars qui ne font pas partie, à proprement parler, des entrées du Journal et que nous n’avons pas retenus pour l’édition française.

Sacha Zilberfarb : Réduire le volume du Journal original tout en conservant le plus possible la diversité des réflexions et des expériences de Scholem a été une véritable gageure. Outre les considérations touchant à ses principaux objets d’études – philosophie, judaïsme, mathématiques –, il s’agissait également de rendre compte de ses multiples activités, en tant que journaliste, essayiste, conférencier, militant, traducteur… Activités qu’il commence très tôt – rappelons que Scholem a 16 ans lorsqu’il entame son Journal.

À lire ces pages, on se demande comment Scholem réussit à tout faire tenir dans des journées de seulement vingt-quatre heures : chaque jour ou presque, il court de réunions politiques en conférences, suit des cours à l’université, s’adonne à des lectures proprement encyclopédiques, se consacre à l’apprentissage de l’hébreu, mais aussi de l’arabe, du turc, etc. Et puis, il y a la vie contemplative, les rêveries, les randonnées, les rencontres, tout ce quotidien, peut-être parfois plus anecdotique (mais pas seulement : pensons aux différentes convocations aux conseils de révision et aux stratégies adoptées pour échapper au service militaire), dont il fallait garder la trace. C’est toute cette matière, qui fait l’épaisseur d’une vie réflexive et active, que le Journal donne à voir.

L’image du jeune Scholem ainsi reflétée est-elle différente de celle que nous livre son autobiographie, De Berlin à Jérusalem, publiée en 1977 et traduite moins de dix ans après en français ?

Angela Guidi : Scholem s’est à l’évidence servi de ces notes pour rédiger ses deux grands témoignages, De Berlin à Jérusalem – chroniques des années allemandes – et Walter Benjamin. Histoire d’une amitié, consacré à sa relation avec Benjamin. Ces deux livres sont l’œuvre d’un intellectuel accompli qui construit savamment son récit autobiographique en regardant ses expériences juvéniles avec détachement. Le Journal est un document d’un genre différent. Non seulement il livre des précisions et des anecdotes précieuses, que l’on ne retrouve pas forcément dans la production autobiographique postérieure, mais il garde aussi une fraîcheur et une immédiateté extraordinaires. Ces pages nous plongent au cœur des évènements et des secousses, intimes et historiques, qui ont façonné la personnalité de Scholem. On y assiste à la naissance d’une « conscience juive rebelle », pour reprendre l’expression employée par Michael Löwy à propos de ce qui se joue dans cette écriture.

Sacha Zilberfarb : Le Journal donne aussi à voir un jeune homme qui se débat, parfois très violemment, avec ses contradictions et ses démons intimes. Il est le lieu où tout se dit sans filtre, jeté brutalement, aux heures tardives de la nuit, à un rythme frénétique, dans des phrases parfois précipitées et contradictoires. On est effectivement loin du Scholem savant, réfléchi et distancé des livres plus tardifs. La fraîcheur de la jeunesse prend souvent chez lui une dimension très sombre et explosive.

Angela, vous avez une expérience importante en tant que traductrice de l'italien, et vous Sacha, comme traducteur de l'allemand. Le texte de Scholem est-il un texte difficile à traduire ? Pourquoi est-il scandé de citations plus ou moins longues en hébreu ?

Sacha Zilberfarb : Les textes à caractère privé (journaux, notes de travail, etc.), n’étant pas destinés à être publiés, présentent souvent des difficultés particulières de traduction, pour la simple raison, déjà, qu’ils ne sont ni relus ni corrigés. On écrit pour soi, on s’embarrasse peu de cohérence, et le fil de la pensée peut être très discontinu. C’est souvent le cas du Journal de Scholem, même si, d’un autre côté, ces pages sont aussi le lieu d’une réflexion très consciente où s’élaborent plus posément certains textes destinés à être publiés dans les revues telles que Der Jude ou Die Blau-Weisse Brille. Cette dimension de laboratoire d’écriture, où l’auteur forge ses concepts et revient sur ses formulations en les creusant et les variant en vue d’exprimer le plus précisément possible une pensée complexe, est un autre aspect passionnant du Journal. La présence de l’hébreu dans le texte est centrale aussi en ce sens : elle est le signe que les pages du Journal sont un espace de réflexion sur la langue, et de conflit entre les langues. C’est dans le Journal que le jeune Scholem s’autorise, sans doute pour la première fois, à écrire en hébreu, qui est pour lui la langue à conquérir sur l’allemand et sur le yiddish. Un hébreu dont l’esprit et le style a d’ailleurs tendance à envahir l’allemand, qui prend souvent un tour étrange, biblique pourrait-on dire. Enfin, si ce texte est si difficile à traduire, cela tient tout simplement au style à la fois très dense et éruptif de Scholem, qui reconnaît lui-même, dans une des pages du Journal, qu’il est peut-être le seul à pouvoir se lire et se comprendre. Scholem a écrit un jour dans sa correspondance qu’il pensait plus vite qu’il ne pouvait écrire. C’est très sensible dans le Journal. Les phrases courent à perdre haleine pour rattraper le mouvement de la pensée.

Angela Guidi : L’apprentissage de la langue hébraïque occupe une place centrale dans le parcours de « dissimilation » du jeune Scholem. Être sioniste, c’est aussi apprendre à penser « hébraïquement », redéfinir son rapport au monde et à l’histoire dans et à travers la langue hébraïque. D’où la nécessité de s’y référer fréquemment dans le Journal. Il faut également avoir à l’esprit que Scholem pose à cette époque les premiers jalons d’une théorie mystique du langage – basée essentiellement sur l’hébreu – dont il précisera les contours cinquante ans plus tard.

Le volume que vous publiez comporte trois textes de présentation et un appareil éditorial important (chapeaux, annotation, répertoire biographique...). Pouvez-vous nous en dire davantage sur la genèse de cette édition ?

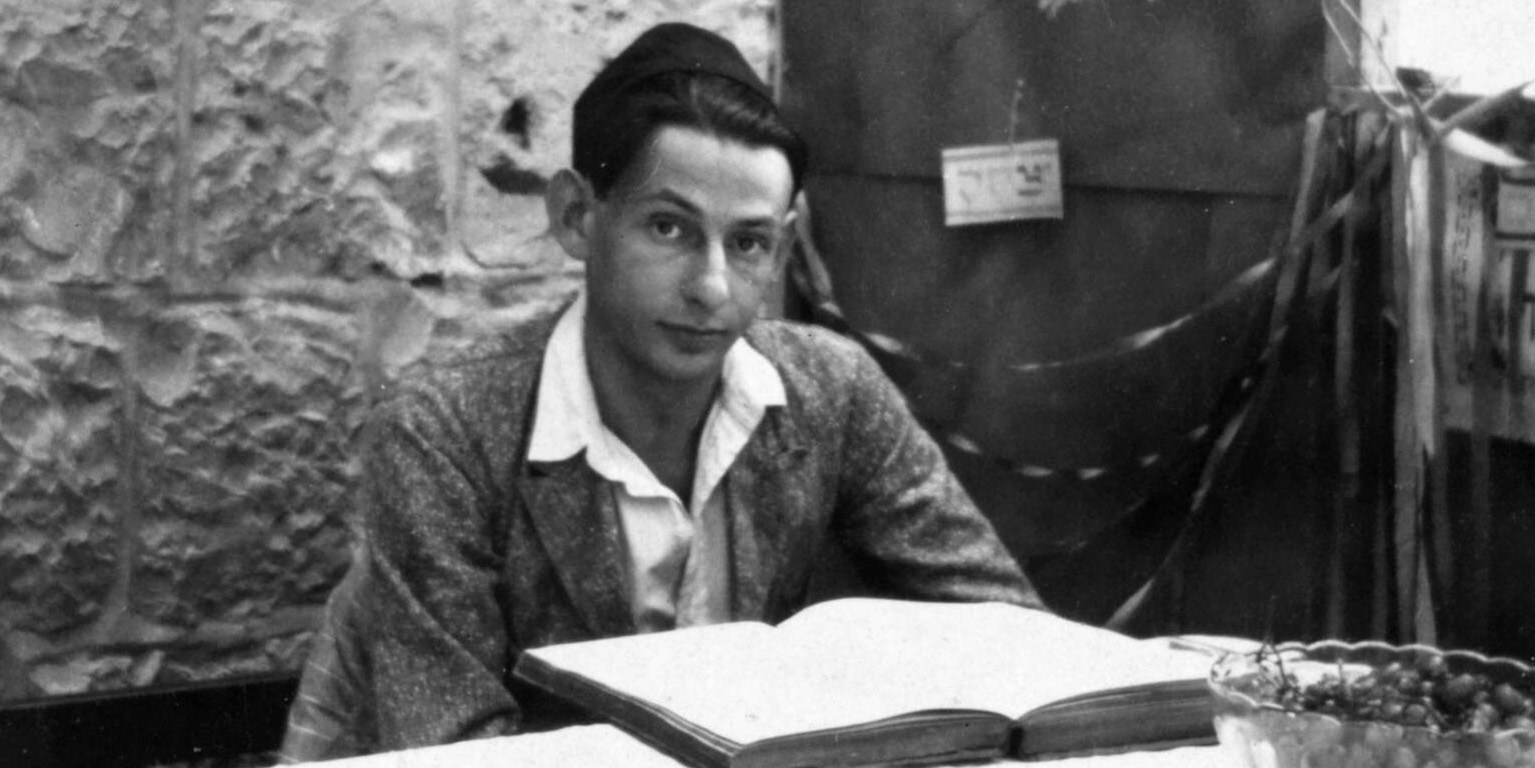

Angela Guidi : Le Journal de Scholem n’a pas été rédigé en vue d’une publication. Or, l’arrière-plan historique et culturel de ce récit intime est extrêmement riche. Il nous a donc paru important d’accompagner la traduction d’un appareil critique à la fois maniable et utile à la compréhension du texte et du contexte. Il comporte des renvois en bas de page avec la transcription et la signification des mots en hébreu, des notes informatives ou de commentaire (en fin de texte), un bref résumé biographique en introduction de chaque année de rédaction ainsi que des outils de consultation (un index général et un glossaire des personnalités fréquemment citées). Nous avons également enrichi le volume d’un dossier iconographique, avec notamment des photos de Scholem et de ses proches et la reproduction de quelques tableaux de Chagall et de Picasso évoqués longuement dans le Journal. Le livre comporte enfin une préface de Johann Chapoutot qui retrace les lignes principales du contexte socioculturel des années 1910 et 1920 en Allemagne, une introduction de Sonia Goldblum sur la question de modernité juive et une postface de Giulio Busi sur la relation entre le jeune Scholem et le couple Benjamin.

Ce Journal est un document de première main sur des sujets divers : les lectures formatrices de Scholem (surtout des philosophes), ses tensions avec sa famille juive assimilée, ses relations avec Walter Benjamin, son enthousiasme initial pour la pensée de Martin Buber, sa (non-)participation à la Première Guerre mondiale, sa critique du sionisme de Herzl, sa découverte de l’art contemporain... Pourriez-vous développer certains de ces aspects qui vous semblent particulièrement intéressants ?

Angela Guidi : Je dirais que, du point de vue de la profondeur de la réflexion et de l’incandescence de l’écriture, les pages, très nombreuses, consacrées à la figure de Walter Benjamin sont à part. C’est la genèse, parfois tumultueuse, d’une amitié qui, dans toutes ses dimensions – affective, intellectuelle, philosophique – constitue un sujet de méditation ininterrompu pour Scholem. Les considérations sur la nature du processus historique, sur l’idée de rédemption ou sur la dimension métaphysique du langage esquissées dans ce Journal sont le fruit d'un intense compagnonnage intellectuel entre les deux amis. Elles sont destinées à d’importants développements dans leur production à venir.

Sacha Zilberfarb : Le Journal montre la formation au fil du temps d’un jeune juif révolutionnaire, qui associe toujours l’idée de sionisme à la question du mouvement. Scholem opère une critique de tout, en premier lieu du sionisme politique tel qu’il est hérité de Herzl. C’est une pensée en questionnement permanent, qui hait toute fixité. Un des aspects les plus intéressants du Journal est pour moi la façon dont Scholem articule son sionisme – donc, malgré tout, une forme de nationalisme –, son engagement pacifiste lors du conflit mondial et l’internationalisme révolutionnaire pendant la guerre et lors de la Révolution spartakiste.

Que signifie pour vous, dans le contexte actuel, la redécouverte du sionisme libertaire et humaniste de Scholem ? En quoi peut-il résonner profondément avec nos préoccupations contemporaines ?

Angela Guidi : Il est important d’avoir une appréhension historique du mouvement sioniste et de prendre en compte toute sa richesse et sa complexité. De sensibilité anarchiste, le jeune Scholem voit dans le sionisme un projet de renouvellement qui est plus culturel que politique. Après l’émigration, il s’est toujours montré très critique vis-à-vis du nationalisme fanatique et étriqué. Dès son arrivée en Palestine, il a intégré le groupe Brit Shalom [Alliance de Paix], qui prônait un accord avec les Arabes pour la création d’un État binational. Par la suite, il s’est régulièrement opposé à la droite sioniste, y compris dans son expression religieuse.

Sacha Zilberfarb : Il me semble essentiel de rappeler aujourd’hui l’existence de ce sionisme-là, et surtout de remettre à l’honneur toute expérience « libertaire et humaniste ».

Pour finir, pourquoi avoir choisi le titre Quitter Berlin pour cette édition française ?

Angela Guidi et Sacha Zilberfarb : Au vu de la richesse des contenus et de la qualité littéraire de ce document, le titre « Journal 1913-1923 » nous a paru réducteur. D’ailleurs, Scholem donne presque systématiquement des titres aux sections de son Journal, bien qu’il n’ait pas songé à le faire pour l’ensemble des entrées. Le titre Quitter Berlin nous a paru faire écho à son programme existentiel : tourner le dos à l’Allemagne, au sens à la fois géographique et culturel. Mais cette expression suggère aussi l’idée qu’il s’agit d’un processus en fin de compte inachevable, qui a accompagné Scholem tout au long de sa vie.