Un an après : retour sur l’aventure Saône to Rhône

Un projet de recherche interdisciplinaire de l’association Juste 2°C

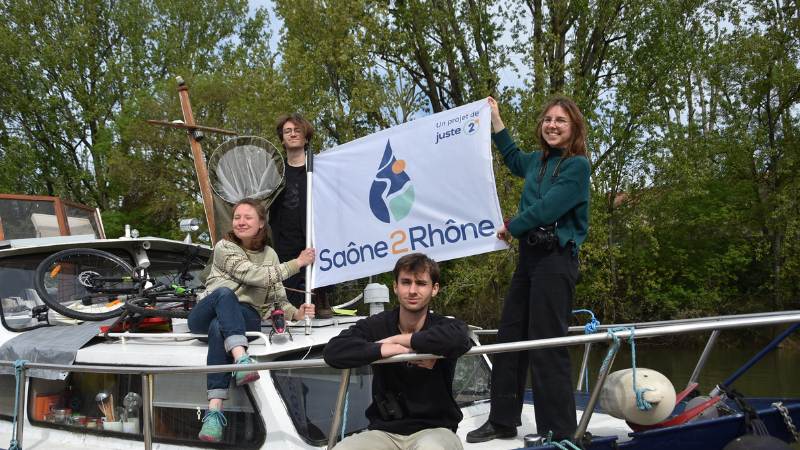

Le projet de recherche interdisciplinaire de l’association Juste 2°C est mené par un groupe d’étudiants et étudiantes passionnés, issus en partie de l'ENS-PSL, qui a entrepris un voyage fascinant sur deux des plus grands cours d’eau de France, la Saône et le Rhône. Mais loin d’être une simple expédition scientifique, ce projet a été marqué par des défis imprévus, des rencontres étonnantes et des découvertes qui ont nourri des réflexions profondes sur notre relation avec la nature. Au fil de l’eau, entre pannes de moteur, crues, cette équipe a tissé des liens uniques, alliant passion, science et pédagogie pour redonner vie aux enjeux de notre environnement fluvial.

Dès le début de l'exploration, l'équipe de Saône to Rhône a du s'adapter à l'imprévu. Un accident suite à une panne sur le bateau contraint l'équipe à un arrêt. Pourtant, les quatre étudiants ont fait preuve de résilience. Impossible pour eux d'abandonner le projet ! Les mois de préparation, notamment l'organisation de tout le volet pédagogique ne peuvent pas être annulés. L'aventure démarre alors par la recherche, avec succès, d'un nouveau bateau. Qui connaîtra lui-même des soucis techniques après trois mois de navigation, si bien que le terrain et les événements des dernières semaines, le long du Rhône, ont dû être menés en train, en stop, ou encore à vélo.

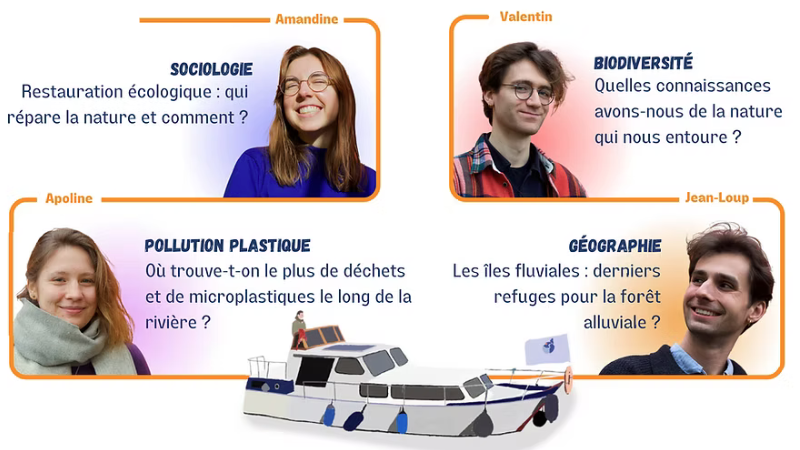

Jean-Loup et Valentin, membres de l'équipe, ont pu traiter une grande partie de leurs données et finaliser leur mémoire de M2 sur la question de la transformation des milieux naturels par l’Homme, dans leur domaine respectif. « Ce projet a modifié ma perception des îles. Ce ne sont pas des lieux sauvages, mais des espaces en constante évolution, liés aux pratiques humaines », explique Jean-Loup, qui a intégré une dimension de géographie humaine dans ses recherches. De son côté, Valentin s'est concentré sur l'observation des relations humaines avec la nature. « Ce qui m’a le plus frappé, c’est la façon dont les gens interagissent avec leur environnement. Chaque relation, qu’elle soit avec un oiseau, un poisson ou une plante, révèle une attention particulière envers la nature », commente-t-il.

Apoline, de son côté, est en pleine analyse de plus d’un millier de macroplastiques et d’une quinzaine d’échantillons de sédiments collectés le long de la Saône pour proposer une première caractérisation des zones d’accumulation le long de la rivière. Amandine quant à elle, démarre l’analyse d’entretiens menés essentiellement avec les gestionnaires à l’origine des projets de restauration écologique pour en comprendre les ressorts sociaux et politiques. L'aventure commence enfin, et les premiers constats commencent à émerger.

La Saône et le Rhône : des espaces profondément transformés

La Saône et le Rhône sont des rivières profondément modifiées par l’action humaine. « Ce sont des espaces tout sauf naturels », souligne l’équipe. Cette première observation n'est pas une grande surprise pour l'équipe, et est d'ailleurs le fil conducteur des recherches menées dans le cadre du projet S2R. Au final, l'équipe est observatrice d’une nature très liée aux activités humaines, avec parfois des espèces rares, mais surtout des espèces qui sont intrinsèquement liées à notre vie en commun le long de la rivière. « On trouve ça fascinant car il s’agit maintenant de prendre cela en compte pour l’avenir de la rivière et de commencer à la considérer comme un espace co-construit où il n’existe pas de nature vierge. »

C'est ainsi que dans la (nouvelle) répartition des espèces sur le terrain, « Les Renouées du Japon envahissent les anciens sites industriels, tandis que les hérons et les cigognes nichent dans des peupliers abandonnés ». Une observation qui révèle la complexité et la beauté d’une nature « co-construite », ou tout simplement modifiée par l’Homme.

De la recherche scientifique à la sensibilisation du public

En parallèle de leurs travaux de terrain, les étudiants ont déployé une ambitieuse campagne de sensibilisation, notamment via une exposition photo itinérante, des ateliers et des conférences. Ces événements ont eu lieu dans plusieurs communes traversées par l’équipe, avec un accent particulier sur les écoles, permettant ainsi de toucher une population plus jeune. Discuter, apprendre de l’autre, essayer de comprendre comment chacun et chacune aborde la question était primordial pour l’équipe. Ces rencontres ont été un succès, et voir l’intérêt des enfants et des enseignants, leur envie de comprendre, de poser des questions, a été une expérience extrêmement gratifiante. « Là où ça marche vraiment bien, c’est dans les petites communes où les enfants des écoles sont impliqués : ce sont eux qui sont les plus forts pour faire venir leurs parents sur le bateau le samedi ou le soir après l’école ! », précise l’équipe.

Le projet pédagogique vise à favoriser la découverte de l'environnement par l'élève, en l'initiant à l'étude des cours d'eau et des milieux humides, afin de mieux comprendre les enjeux écologiques qui y sont liés. À travers l'expérience des étudiants et étudiantes porteurs du projet, il a permis de présenter la diversité du monde scientifique, en explorant différentes disciplines, métiers et outils utilisés dans le domaine. En impliquant activement les élèves dans un projet scientifique concret, l'objectif était de les encourager à adopter une approche interdisciplinaire, afin de mieux appréhender les problématiques complexes et de développer leur esprit critique et leur créativité. Les retours des enseignants quant à ces rencontres pédagogiques sont unanimes : l’approche du projet a permis une véritable sensibilisation des élèves aux enjeux environnementaux, raconte l’équipe.

Pour ce qui est du public adulte, cela a demandé un peu plus de travail en amont, afin d’établir un lien entre l’équipe et ce dernier. Cela demande donc un très important travail avec les acteurs locaux (qu’ils soient institutionnels ou associatifs). Néanmoins, une fois l’événement organisé, les échanges avec le public ont toujours été très faciles, mais aussi de très grande qualité. L’équipe se souvient qu’« il n’était pas rare que des passants restent une heure à échanger avec nous, débattre d’enjeux environnementaux dont ils n’avaient pas forcément l’habitude de discuter, nous indiquer des sites intéressants à aller voir ».

Les défis rencontrés : imprévus et solidarité

Un des moments les plus marquants du projet fut le changement de bateau. Après un accident en mars, l’équipe a dû faire face à de nombreux défis logistiques. Heureusement, la solidarité des habitants et des acteurs locaux a permis de surmonter les obstacles. « L’aide des pompiers volontaires et des agents des Voies Navigables de France a été déterminante. En à peine dix jours, nous avons trouvé un nouveau bateau, mieux adapté à nos besoins », se souvient l’équipe.

Mais la navigation sur le Rhône et la Saône n’a pas été sans complications. Une crue majeure en avril a obligé l’équipe à annuler plusieurs sorties terrain. À Verdun-sur-le-Doubs, Amandine n’a pu visiter la zone humide prévue, submergée par les eaux, tandis que Valentin est arrivé en retard à cause des inondations sur les routes. C’est une situation à laquelle l'équipe s’attendait, sans vraiment pouvoir mieux s’y préparer.

Et qu’en est-il de la vie en communauté ? Vivre et travailler ensemble sur un bateau de 9,50 mètres de long a également été une expérience unique pour tout le monde. Le manque d’espace personnel et les petites tensions liées à la vie ensemble se sont forcément un peu fait sentir, et les quatre membres de l’équipe sont d’accord pour en tirer une conclusion commune. « Vivre en petit comité, nous a appris à nous adapter et à gérer les imprévus de manière collective ». Le projet prend une nouvelle dimension humaine.

Le projet S2R se conclut sur un bilan très positif, que ce soit du côté de la recherche, du côté pédagogique, mais aussi sur une prise de conscience plus grande des enjeux liés à la gestion des rivières. L’équipe, renforcée par les multiples rencontres avec les habitants et les acteurs locaux, continue de réfléchir à la manière d’intégrer ces observations dans les politiques publiques de gestion de l’eau. « Nous avons constaté à quel point chaque geste, chaque choix, chaque aménagement sur la rivière a un impact sur la biodiversité, mais aussi sur les humains qui vivent autour ».

Qui sont les membres de l'équipe Saône to Rhône ?C'est quatre axes différents, formant un projet pluridisciplinaire :

Mais surtout, une vingtaine de bénévoles étudiantes et étudiants dans plusieurs établissements français qui ont porté les dimensions tant pédagogiques qu'administratives du projet au prix de nombreuses heures de bénévolat ! |